Perso Archéologie

La tour Nord Est du château épiscopal

Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 01

Un nouvel article de prévu plus tard sur l'interprétation des anomalies du micro relief.

Localisation (image Wikipedia)

Topographie et microreliefs au mont Saint-Germain à Châtel-Saint-Germain (57).

Les forêts recèlent de nombreux vestiges archéologiques, souvent conservés sous forme de microreliefs plus ou moins prononcés.

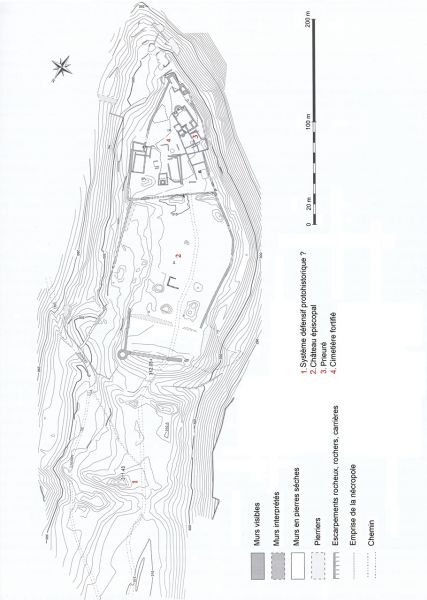

À partir d'un relevé topographique en microrelief effectué sur les vestiges du château fort central de Châtel-Saint-Germain (57) situé sur le mont saint-Germain. Le mont dont la pointe de l'éperon a fait l'objet d'une fouille programmée de 1979 à 1991 par le cercle archéologique et historique de Châtel-Saint-Germain et par le GUMRA (Groupe universitaire messin de recherches archéologiques).

Dans la partie centrale de l'éperon barré. La plus grande partie des vestiges du château fort épiscopal (du XIIe, XIIIe siècle ?) sont situées dans un bois et de nombreuses traces sont visibles, de murs, des élévations, dépressions, pierriers de cultures du XIXe, XXe siècle.

Le relevé a était effectué en 1993 pour permettre le repérage en plan de quelques structures visibles. (Les bases de deux tours et les vestiges de quelques murs et surtout pour faire une étude de microrelief par le calcul de courbes de niveau d'équidistance de 0.20 m. (1570 points levés au tachéomètre sur une surface de 2.42 ha.)

Un plan topographique a été établi il y a déjà quelques années.

Pl1 Un plan topographique a été établi il y a déjà quelques années en 1993 ci dessous la dernière version. (doc. P Sibert)

Nous présentons maintenant une partie de l'étude de relevé topographique en microrelief de mon article parus dans: SIBERT Patrick, « Les châteaux épiscopaux de Châtel-Saint-Germain », L'Austrasie, n°13, 2021, pp. 22-41.

Avec des ajouts, dans la bibliographie et dans les liens internet et aussi des photos.

Le château épiscopal et son organisation : une connaissance toujours très lacunaire

Le relevé topographique de 1993 et son apport a la connaissance du château.

Les travaux sur le terrain sont dus à l’auteur de cet article qui a reçu l’aide de Claude Voignier technicien-géomètre du GUMRA (Groupe Universitaire Messin de Recherche Archéologique, association fondée par Cl. Lefebvre assisté de Ph. Brunella en 1978/79). Le matériel utilisé, un théodolite couplé à un distance-mètre infra-rouge et un prisme réflecteur était celui de cette association.

Au préalable, de petits sondages ont été effectués pour faire apparaître des parements ou des traces de maçonnerie, afin d’effectuer des mesures. C’est ainsi que le relevé en 1993 de tous les murs d’enceinte a pu être réalisé et a permis de dresser le premier plan non fantaisiste du château (Pl1).

Un relevé topographique en microrelief a été également effectué (Pl3) pour permettre le calcul de courbes de niveau d’équidistance de 0.20 m (1570 points pour 2.42 ha). Ce choix constitue un bon compromis en précision car il permet de repérer des structures (constructions arasées, excavations…) : un relevé pour des courbes de niveau d'équidistance de 0.10 aurait demandé un travail considérable pour une précision toute relative ; l’idéal serait de nos jours un relevé au Lidar pour cartographier, en vue aérienne, le relief malgré le couvert végétal).

Après étude du plan topographique, les courbes de niveaux d’équidistance de 0.20 m n’entrant pas dans la topographie générale de la colline ou dans les terrassements principaux du château ont été regroupées (Pl3) dans des entités que nous avons nommées anomalie N° 1 à N° 97 avec E pour une élévation et D pour une dépression.

Pl3 Microtopographie du château épiscopal. (doc. P Sibert)

(Pl4) Un essai d'interprétation des anomalies topographiquee du château épiscopal (doc. P Sibert)

Les structures.

Dans la Haute cour: peut-être 9 bâtiments et 4 excavations placés au centre ; 1 bâtiment et 2 excavations le long de l’enceinte.

A cela il faudrait, théoriquement, rajouter des bâtiments dans l’espace à l’arrière du mur bouclier. Mais aucune trace n’est visible actuellement.

Dans la basse-cour, le long des murs d’enceinte : 6 bâtiments, une porte.

Cela fait un nombre important de structures, certaines pouvant dater de la Guerre des Amis.

Pl4 Un essai d'interprétation des anomalies topographiques du château épiscopal (doc. P Sibert)

Les Structures 2 et 1 (Struc2 Struc1) photo scramasaxe 2014

La structure 3 (Struc3) photo scramasaxe 2014

Les structures (Struc9, Struc8, et Struc17 dans la basse cour, photo scramasaxe 2014

L'excavation 1 (Excav1). L'excavation 1 cave, citerne et à l'arrière gauche le pierrier 7

L'excavation 3 (Excav3 ou donjon ?). L'excavation 3 citerne ou cave ou l'emplacement très hypothétique du donjon.

L' excavation 4 (Excav4). L'excavation 4 Structure adossée à l'enceinte Ouest.

Pour l'étude compléte voir: SIBERT Patrick, « Les châteaux épiscopaux de Châtel-Saint-Germain », L'Austrasie, n°13, 2021, pp. 22-41. (Association sites & monuments de Moselle).

Pour en savoir plus sur le site archéologique:

Bibliographie

FORTIN Wulfran, Guillaume Jacques, Lefebvre Claude (rédacteur), Quiram Gérard, Sibert Patrick, Wieczorek Alain,

Le site archéologique du Mont Saint-Germain, Châtel-Saint Germain (Moselle), Itinéraire du Patrimoine n° 283, Éd. Serpenoise, Metz, 2003, 32 p.

GUILLAUME Jacques (avec la collaboration de Lefebvre Claude), La nécropole médiévale du « Mont Saint-Germain »

(VIe-XVe siècle) à Châtel-Saint-Germain (Moselle), Presses Universitaires de Nancy, 2010, 526 p.

LEFEBVRE Claude, « Archéologie et histoire au Mont SaintGermain », L’Austrasie, n°8, 2015, pp. 14-19. (Association sites & monuments de Moselle)

LEFEBVRE Claude, « Chevaliers et religieux au Mont Saint Germain (Châtel-Saint Germain, Moselle), Bilan des connaissances, état des questions »,

Les Cahiers Lorrains, n° 2, 2021. Partie 1 : L'apport des études historiques à la connaissance du Mont Saint-Germain. p. 21-33.

et

Les Cahiers Lorrains, n° 1, 2022. Partie 2 : Le Mont Saint-Germain à la lumière de la réflexion archéologique. p. 33-47.

SIBERT Patrick, « Les châteaux épiscopaux de Châtel-Saint-Germain », L'Austrasie, n°13, 2021, pp. 22-41. (Association sites & monuments de Moselle)

WENDLING Edgar, Châtel-Saint-Germain : Glanes, 2 fascicules, Châtel-Saint-Germain, 1983, 466 p.

Internet:

Chatel Wikipedia

Licence Wikipedia

002 Mon Profil Archéologie

Topographie et microreliefs à Châtel-Saint-Germain

Cercle archéologique et historique de Châtel-Saint Germain

Châteaux et Prieurés Actes du premier colloque de Bellecroix (Chagny) - 15-16 octobre 2011

Sous la direction d'Hervé Mouillebouche Préface de Vincent Tabbach 370 p, Chagny, 2011

Charles Kraemer Châteaux et Prieurés : actes du premier colloque de Bellecroix, 15 et 16 octobre 2011

Charles KRAEMER - Châteaux et prieurés de Lorraine (Xe-XIIIe siècle) essai de topographie historique

Drac de la Réunion:

L’appui de la technologie LiDAR en archéologie : révéler les structures grâce au laser

archeo science revue d'archéométrie

42-2 | 2018

Identifier et enregistrer des vestiges archéologiques sous couvert forestier à partir de données LiDAR : méthode et limites

Identify and record archaeological remains under forests using LiDAR data: method and limits

Emmanuel Chevigny, Laure Saligny, Ludovic Granjon, Dominique Goguey, Alexandra Cordier, Yves Pautrat et Alain Giosa

p. 31-43 (https://doi.org/10.4000/archeosciences.5727)

La topographie - Inrap Lab-Archéo

Journée d'Actualité Archéologique en Pays Eduen - Ville d ...(https://www.autun.com › uploads › decouvrir-autun PDF

Service Archéologique de la Ville d'Autun. Service ... relevé topographique complet des vestiges ... micro-reliefs et révéler les sites sous couverts.

S

La base de la tour Nord Est du château

Localisation (image Wikipedia)

Topographie et microreliefs au mont Saint-Germain à Châtel-Saint-Germain (57).

Les forêts recèlent de nombreux vestiges archéologiques, souvent conservés sous forme de microreliefs plus ou moins prononcés.

À partir d'un relevé topographique en microrelief effectué sur les vestiges du château fort central de Châtel-Saint-Germain (57) situé sur le mont saint-Germain. Le mont dont la pointe de l'éperon a fait l'objet d'une fouille programmée de 1979 à 1991 par le cercle archéologique et historique de Châtel-Saint-Germain et par le GUMRA (Groupe universitaire messin de recherches archéologiques).

Dans la partie centrale de l'éperon barré. La plus grande partie des vestiges du château fort épiscopal (du XIIe, XIIIe siècle ?) sont situées dans un bois et de nombreuses traces sont visibles, de murs, des élévations, dépressions, pierriers de cultures du XIXe, XXe siècle.

Le relevé a était effectué en 1993 pour permettre le repérage en plan de quelques structures visibles. (Les bases de deux tours et les vestiges de quelques murs et surtout pour faire une étude de microrelief par le calcul de courbes de niveau d'équidistance de 0.20 m. (1570 points levés au tachéomètre sur une surface de 2.42 ha.)

Un plan topographique a été établi il y a déjà quelques années.

Nous présentons maintenant une partie de l'étude de relevé topographique en microrelief de mon article parus dans: SIBERT Patrick, « Les châteaux épiscopaux de Châtel-Saint-Germain », L'Austrasie, n°13, 2021, pp. 22-41.

Avec des ajouts, dans la bibliographie et dans les liens internet et aussi des photos.

Le château épiscopal et son organisation : une connaissance toujours très lacunaire

Le relevé topographique de 1993 et son apport a la connaissance du château.

Les travaux sur le terrain sont dus à l’auteur de cet article qui a reçu l’aide de Claude Voignier technicien-géomètre du GUMRA (Groupe Universitaire Messin de Recherche Archéologique, association fondée par Cl. Lefebvre assisté de Ph. Brunella en 1978/79). Le matériel utilisé, un théodolite couplé à un distance-mètre infra-rouge et un prisme réflecteur était celui de cette association.

Au préalable, de petits sondages ont été effectués pour faire apparaître des parements ou des traces de maçonnerie, afin d’effectuer des mesures. C’est ainsi que le relevé en 1993 de tous les murs d’enceinte a pu être réalisé et a permis de dresser le premier plan non fantaisiste du château (Pl1).

Un relevé topographique en microrelief a été également effectué (Pl3) pour permettre le calcul de courbes de niveau d’équidistance de 0.20 m (1570 points pour 2.42 ha). Ce choix constitue un bon compromis en précision car il permet de repérer des structures (constructions arasées, excavations…) : un relevé pour des courbes de niveau d'équidistance de 0.10 aurait demandé un travail considérable pour une précision toute relative ; l’idéal serait de nos jours un relevé au Lidar pour cartographier, en vue aérienne, le relief malgré le couvert végétal).

Après étude du plan topographique, les courbes de niveaux d’équidistance de 0.20 m n’entrant pas dans la topographie générale de la colline ou dans les terrassements principaux du château ont été regroupées (Pl3) dans des entités que nous avons nommées anomalie N° 1 à N° 97 avec E pour une élévation et D pour une dépression.

Pl2 Numérotation des structures. (doc. P Sibert)

Pl3 Microtopographie du château épiscopal. (doc. P Sibert)

Un essai d'interprétation des anomalies topographiques du château épiscopal voir les plans Pl4 et Pl2 (doc. P Sibert).

Des traces des enceintes sont visibles, l'enceinte nord, l'ouest, le sud et l'est

Le mur d'enceinte nord est visible par endroits il est appareillé en moellons, il fait 3 m de largeur.

Probablement un mur bouclier flanqué par deux tours circulaires (voir avant).

Une fouille pourrait peut-être permettre de préciser si les étages des tours sont séparés par des voutes ou des planchers en bois.

Le mur d'enceinte ouest est visible par endroits, il est appareillé en moellon un angle très obtus et appareillé en pierre de taille.

L'angle des murs ouest et sud est appareillé aussi en pierre de taille.

Le mur d'enceinte sud-est visible par endroits. Un mur perpendiculaire a l'enceinte avec un élément d'architecture qui pourrait être un élément de piédroit.

Le mur d'enceinte est est visible par endroits dans la basse-cour avec son angle nord-est.

Plus au nord l'enceinte en moellon de la partie haute du château est visible ; son raccord avec la tour nord-est , est chainée en pierre de taille.

Le donjon aucune trace de visible ou le situer.

D'après la description d'E. de Bouteiller dans son article de 1867, on pourrait le placer à la place de la tour circulaire de 12m de diamètre dont il parle peut-être à l'emplacement de l'excavation 3.

À un emplacement stratégique proche de la porte d'entrée du château(en plan 2 N° 48) ?

Au milieu du front de l'attaque proche du mur bouclier (Plan 2 N° 17) ?

Il est bien entendu que seule la fouille pourrait permettre d'éclaircir la question.

Les structures dans la partie haute du château:

Dans la Haute cour: 9 structures et 4 excavations placées au centre. Celles au centre les structures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, et 13.

La 1 et la 2 peuvent constituer un important bâtiment, logis, palais épiscopal.

Les structures 3, 4, et 5 peuvent former un alignement de 3 bâtiments.

La structure 6 peut être un bâtiment isolé.

Les structures 10, 13, et 11 sont proches de l'enceintes sud. Les 10 et 13 semblent accolés et formes peut-être 2 bâtiments accolés ; la 11 peut être un autre bâtiment.

Les excavations 1, 2, et 5 peut être des citernes caves ou des bâtiments avec un rez-de-chaussée maintenant partiellement enterré.

L'excavation 3 peut être une citerne, Cave ou l'emplacement de l'hypothétique tour (donjon) signalé par Ernest de Bouteiller en 1867.

La structure 12 le long de l'enceinte ouest peut être un bâtiment.

Les excavations 4, 6 peut être aussi 2 bâtiments le long de l'enceinte Ouest.

Cela fait un nombre important de structures, certaines pouvant dater de la Guerre des amis.

À cela il faudrait, théoriquement, rajouter des bâtiments dans l’espace à l’arrière du mur bouclier. Mais aucune trace n’est visible actuellement.

Les structures dans la basse-cour du château:

dans la basse-cour 7 structures

À l'Ouest de la basse-cour le long de l'enceinte médiane (pas de trace de maçonnerie juste un important talus).

Les structures 9, 8, et 17 peuvent être des bâtiments, écuries, granges etc.

À l'est de la basse-cour le long de l'enceinte Est les structures 14, 7, et 16 peut être aussi des bâtiments écuries, granges etc.

Une forge pourrait aussi se situer dans la basse-cour ?

Au Nord de la basse-cour la structure 15 peut être des restes de la porte d'entrée du château ou des restes de l'enceinte.

Dans la partie sud de la basse-cour vers l’enceinte sud (fig. 4) aucune structure n’a été détectée c’est une zone bien plate probablement cultivée au XIXe siècle avec des pierriers recouvrant peut-être les vestiges de l’enceinte et de bâtiments.

Secteur ne se prêtant pas à l’étude de microrelief.

Il est bien entendu que seule la fouille pourrait permettre d'éclaircir ces questions.

Pl4 Un essai d'interprétation des anomalies topographiques du château épiscopal (doc. P Sibert)

LES STRUCTURES DANS LA PARTIE HAUTE DU CHATEAU (Plan 4)

(Plan 3 pour les anomalies)

Référence 307.93 m ? Seuil de l'église du XIIIe siècle.

STRUCTURE N°1 (STRUC 1): Anomalies N°3D, 10D

Excavation de 2.58 m de profondeur. Mur visible appareillé en moellon dans l'angle Nord Est est appareillé en pierre de taille.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.42 m plus bas que TN (terrain naturel) de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.16 m plus haut que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : bâtiment avec cave ou un rez de chaussé légèrement enterré. Il est accolé a la structure N°2, dimensions approximatives 11.5 m x 9.5 m.

STRUCTURE N°2: Anomalies N° 5D, 10D, 37E

Excavation de 2.08 m de profondeur. Pas de mur de visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.30 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.78 m plus haut que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : bâtiment avec cave ou un rez de chaussé légèrement enterré, dimensions approximatives 11.5 m x 9.5 m. Il est accolé à la structure 1.

Les Structures 1 et 2 dont l'angle Nord Est de la N° 1 est appareillé en pierres de tailles de bel appareil, peuvent constituer une seule structure séparée par un mur de refend, de dimensions approximatives 19.0 m x 11.5 m. Elles peuvent constituer un important bâtiment avec cave ou rez de chaussé légèrement enterré., logis palais épiscopal (Pl. 1, n° 11).

Les structure N° 2 et 1

STRUCTURE N° 3: Anomalies 17E, 32E, 47D, 53D, 67D, 70D

Elévation et excavation de 1.40 m de dénivelée. Mur visible appareillé en moellons.

Le sol du XIIIe siècle serait à 2.17 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.07 m plus bas que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : bâtiment avec un mur de refend, dimensions possibles 19.0 m x 12.5 m.

La structure N° 3

STRUCTURE N° 4: Anomalies 29E, 34E, 35E, 43E, 44E, 56E, 64D

Elévation et Excavation de 0.80 m de dénivelée. Murs visibles appareillés en moellons.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.95 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.19 m plus bas que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : bâtiment dimensions approximatives 12.5 m x 10.0 m.

STRUCTURE N° 5: Anomalie N° 35E, 36E, 44E, 45E, 55D, 56E

Elévation et excavation de 1.20 m de dénivelé. Murs visibles appareillés en moellons.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.83 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.35 m plus bas que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : bâtiment, dimensions approximatives 14.0 m x 8.5 m. Les structures 4 et 5 semblent accolées.

Structures N° 5 et 4

STRUCTURE N° 6: Anomalies N° 59E, 63E

Elévation et excavation de 0.40 m de dénivelée. Murs visibles appareillés en moellons.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.18 m plus bas que TN (terrain naturel) de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.95 m plus bas que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : bâtiment, dimensions approximatives : 9.0 m x 8.0 m

La structure N° 6

STRUCTURE N° 10: Anomalies N° 23E, 40E, 42D

Elévation et dépression de 1.60 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.87 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.84 m plus bas que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : bâtiment, dimensions approximatives 8.0 m x 6.0 m. Accolé à la structure N° 13.

La structure N° 10

STRUCTURE N° 13: Anomalie N° 61D

Dépression de 0.40 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.87 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.08 m plus bas que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : bâtiment, dimensions approximatives 11.5 m x 8.5 m. Accolée à la structure N° 10.

La structure N° 13

A SUIVRE DANS UN PROCHAIN ARTICLE.

BIBLIOGRAPHIE ET INTERNET

S

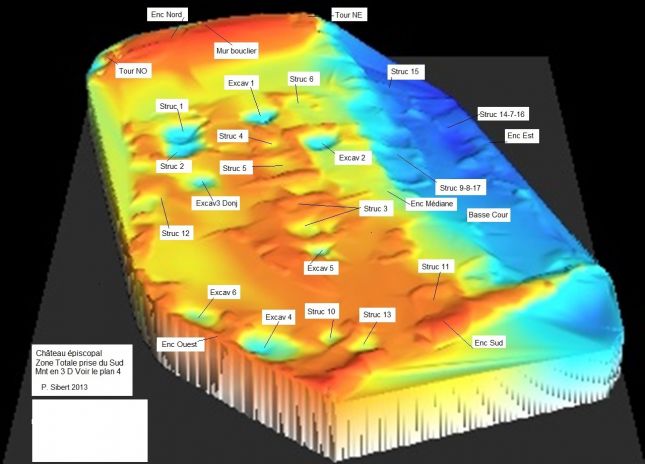

Vue d'ensemble en 3D du MNT (modéle numerique de terrain) du château calculée depuis le Nord - MapInfo doc. P Sibert 2013.

En rouge les zones les plus élevées en bleu foncé les zones les plus basses.

Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 03

Suite des articles "Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 01 et Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 02"

Localisation (image Wikipedia)

Topographie et microreliefs au mont Saint-Germain à Châtel-Saint-Germain (57).

Les forêts recèlent de nombreux vestiges archéologiques, souvent conservés sous forme de microreliefs plus ou moins prononcés.

À partir d'un relevé topographique en microrelief effectué sur les vestiges du château fort central de Châtel-Saint-Germain (57) situé sur le mont saint-Germain. Le mont dont la pointe de l'éperon a fait l'objet d'une fouille programmée de 1979 à 1991 par le cercle archéologique et historique de Châtel-Saint-Germain et par le GUMRA (Groupe universitaire messin de recherches archéologiques).

Dans la partie centrale de l'éperon barré. La plus grande partie des vestiges du château fort épiscopal (du XIIe, XIIIe siècle ?) sont situées dans un bois et de nombreuses traces sont visibles, de murs, des élévations, dépressions, pierriers de cultures du XIXe, XXe siècle.

Le relevé a était effectué en 1993 pour permettre le repérage en plan de quelques structures visibles. (Les bases de deux tours et les vestiges de quelques murs et surtout pour faire une étude de microrelief par le calcul de courbes de niveau d'équidistance de 0.20 m. (1570 points levés au tachéomètre sur une surface de 2.42 ha.)

Un plan topographique a été établi il y a déjà quelques années.

Nous présentons maintenant une partie de l'étude de relevé topographique en microrelief de mon article parus dans: SIBERT Patrick, « Les châteaux épiscopaux de Châtel-Saint-Germain », L'Austrasie, n°13, 2021, pp. 22-41.

Avec des ajouts, dans la bibliographie et dans les liens internet et aussi des photos.

Le château épiscopal et son organisation : une connaissance toujours très lacunaire

Le relevé topographique de 1993 et son apport a la connaissance du château.

Les travaux sur le terrain sont dus à l’auteur de cet article qui a reçu l’aide de Claude Voignier technicien-géomètre du GUMRA (Groupe Universitaire Messin de Recherche Archéologique, association fondée par Cl. Lefebvre assisté de Ph. Brunella en 1978/79). Le matériel utilisé, un théodolite couplé à un distance-mètre infra-rouge et un prisme réflecteur était celui de cette association.

Au préalable, de petits sondages ont été effectués pour faire apparaître des parements ou des traces de maçonnerie, afin d’effectuer des mesures. C’est ainsi que le relevé en 1993 de tous les murs d’enceinte a pu être réalisé et a permis de dresser le premier plan non fantaisiste du château (Pl1).

Un relevé topographique en microrelief a été également effectué (Pl3) pour permettre le calcul de courbes de niveau d’équidistance de 0.20 m (1570 points pour 2.42 ha). Ce choix constitue un bon compromis en précision car il permet de repérer des structures (constructions arasées, excavations…) : un relevé pour des

courbes de niveau d'équidistance de 0.10 aurait demandé un travail considérable pour une précision toute relative ; l’idéal serait de nos jours un relevé au Lidar pour cartographier, en vue aérienne, le relief malgré le couvert végétal).

Après étude du plan topographique, les courbes de niveaux d’équidistance de 0.20 m n’entrant pas dans la topographie générale de la colline ou dans les terrassements principaux du château ont été regroupées (Pl3) dans des entités que nous avons nommées anomalie N° 1 à N° 97 avec E pour une élévation et D pour une dépression.

Pl2 Numérotation des structures. (doc. P Sibert)

Pl3 Microtopographie du château épiscopal. (doc. P Sibert)

Un essai d'interprétation des anomalies topographiques du château épiscopal voir les plans Pl4 et Pl2 (doc. P Sibert).

Des traces des enceintes sont visibles, l'enceinte nord, l'ouest, le sud et l'est

Le mur d'enceinte nord est visible par endroits il est appareillé en moellons, il fait 3 m de largeur.

Probablement un mur bouclier flanqué par deux tours circulaires (voir avant).

Une fouille pourrait peut-être permettre de préciser si les étages des tours sont séparés par des voutes ou des planchers en bois.

Le mur d'enceinte ouest est visible par endroits, il est appareillé en moellon un angle très obtus et appareillé en pierre de taille.

L'angle des murs ouest et sud est appareillé aussi en pierre de taille.

Le mur d'enceinte sud-est visible par endroits. Un mur perpendiculaire a l'enceinte avec un élément d'architecture qui pourrait être un élément de piédroit.

Le mur d'enceinte est est visible par endroits dans la basse-cour avec son angle nord-est.

Plus au nord l'enceinte en moellon de la partie haute du château est visible ; son raccord avec la tour nord-est , est chainée en pierre de taille.

Le donjon aucune trace de visible ou le situer.

D'après la description d'E. de Bouteiller dans son article de 1867, on pourrait le placer à la place de la tour circulaire de 12m de diamètre dont il parle peut-être à l'emplacement de l'excavation 3.

À un emplacement stratégique proche de la porte d'entrée du château(en plan 2 N° 48) ?

Au milieu du front de l'attaque proche du mur bouclier (Plan 2 N° 17) ?

Il est bien entendu que seule la fouille pourrait permettre d'éclaircir la question.

Les structures dans la partie haute du château:

Dans la Haute cour: 9 structures et 4 excavations placées au centre. Celles au centre les structures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, et 13.

La 1 et la 2 peuvent constituer un important bâtiment, logis, palais épiscopal.

Les structures 3, 4, et 5 peuvent former un alignement de 3 bâtiments.

La structure 6 peut être un bâtiment isolé.

Les structures 10, 13, et 11 sont proches de l'enceintes sud. Les 10 et 13 semblent accolés et formes peut-être 2 bâtiments accolés ; la 11 peut être un autre bâtiment.

Les excavations 1, 2, et 5 peut être des citernes, caves ou des bâtiments avec un rez-de-chaussée maintenant partiellement enterré.

L'excavation 3 peut être une citerne, Cave ou l'emplacement de l'hypothétique tour (donjon) signalé par Ernest de Bouteiller en 1867.

La structure 12 le long de l'enceinte ouest peut être un bâtiment.

Les excavations 4, 6 peut être aussi 2 bâtiments le long de l'enceinte Ouest.

Cela fait un nombre important de structures, certaines pouvant dater de la Guerre des amis.

À cela il faudrait, théoriquement, rajouter des bâtiments dans l’espace à l’arrière du mur bouclier. Mais aucune trace n’est visible actuellement.

Les structures dans la basse-cour du château:

dans la basse-cour 7 structures

À l'Ouest de la basse-cour le long de l'enceinte médiane (pas de trace de maçonnerie juste un important talus).

Les structures 9, 8, et 17 peuvent être des bâtiments, écuries, granges etc.

À l'est de la basse-cour le long de l'enceinte Est les structures 14, 7, et 16 peut être aussi des bâtiments écuries, granges etc.

Une forge pourrait aussi se situer dans la basse-cour ?

Au Nord de la basse-cour la structure 15 peut être des restes de la porte d'entrée du château ou des restes de l'enceinte.

Dans la partie sud de la basse-cour vers l’enceinte sud (fig. 4) aucune structure n’a été détectée c’est une zone bien plate probablement cultivée au XIXe siècle avec des pierriers recouvrant peut-être les vestiges de l’enceinte et de bâtiments.

Secteur ne se prêtant pas à l’étude de microrelief.

Il est bien entendu que seule la fouille pourrait permettre d'éclaircir ces questions.

Pl4 Un essai d'interprétation des anomalies topographiques du château épiscopal (doc. P Sibert)

LES STRUCTURES DANS LA PARTIE HAUTE DU CHATEAU (Plan 4) (Plan 3 pour les anomalies) Suite des articles "Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 01 et 02"

Vue d'ensemble en 3D du MNT (modéle numerique de terrain) du château calculée depuis le Nord avec une légende - MapInfo) doc. P Sibert 2013.

En rouge les zones les plus élevées en bleu foncé les zones les plus basses.

Voir le plan Pl4

Référence 307.93 m ? Seuil de l'église du XIIIe siècle.

STRUCTURE N° 11: Anomalies N° 24E, 28E, 62D

Elévation et dépression de 0.80 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.87 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.65 m plus bas que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : bâtiment, dimensions approximatives 12.0 m x 11.0 m.

La structure N° 11 (photo P Sibert 2014)

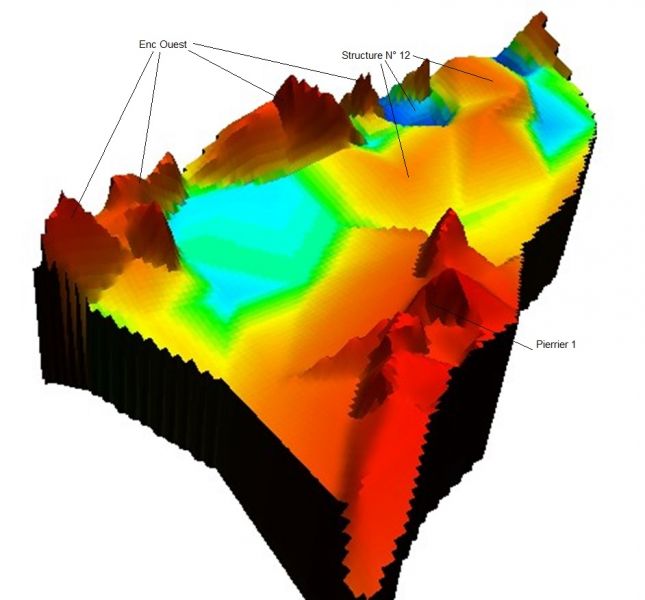

STRUCTURE N° 12: Anomalies N° 19E, 51D, 60E

Elévation et dépression de 1.00 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.47 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.93 m plus bas que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : un bâtiment proche de l’enceinte ouest, dimensions approximatives 12.0 m x 10.0 m.

La structure N° 12 (photo P Sibert 2014)

EXCAVATION N° 4: Anomalie N° 13D

Dépression de 1.40 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.47 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.02 m plus haut que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : bâtiment proche de l'enceinte Ouest, dimensions approximatives 16.0 m x 7.5 m.

L'Excavation N°4 (photo P Sibert 2014)

EXCAVATION N° 6: Anomalies N° 31D, 39E

Elévation et dépression de 1.40 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.67 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.59 m plus bas que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : bâtiment proche de l'enceinte Ouest, dimensions approximatives 14.0 m x 7.0 m.

Les 2 bâtiments Excavation N°4 et N°6 sont t'ils accolés ?

Pas de photo ?

EXCAVATION N° 1: Anomalie N° 6D

Excavation de 1.60 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.47 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.58 m plus haut que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : cave ou un rez de chaussé légèrement enterré ou une citerne, dimensions approximatives : 9.5 m x 7.0 m

L'Excavation N°1 (photo P Sibert 2014)

EXCAVATION N° 2: Anomalies N° 7D, 58E, 65E

Elévation et dépression de 2.20 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.07 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.75 m plus haut que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : cave ou un rez de chaussé légèrement enterré ou une citerne, dimensions approximatives : 9.0 m x 6.0 m.

L'Excavation N°2 (photo P Sibert 2014)

A SUIVRE DANS UN PROCHAIN ARTICLE.

BIBLIOGRAPHIE ET INTERNET

Voir aussi l'article Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 01

Voir aussi l'article Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 02

Voir aussi l'article Topographie et microreliefs à Châtel-Saint-Germain 01

S

Vue d'ensemble en 3D du MNT (modéle numerique de terrain) du château calculée depuis le Sud - MapInfo doc. P Sibert 2013.

Localisation (image Wikipedia)

Topographie et microreliefs au mont Saint-Germain à Châtel-Saint-Germain (57).

Les forêts recèlent de nombreux vestiges archéologiques, souvent conservés sous forme de microreliefs plus ou moins prononcés.

À partir d'un relevé topographique en microrelief effectué sur les vestiges du château fort central de Châtel-Saint-Germain (57) situé sur le mont saint-Germain. Le mont dont la pointe de l'éperon a fait l'objet d'une fouille programmée de 1979 à 1991 par le cercle archéologique et historique de Châtel-Saint-Germain et par le GUMRA (Groupe universitaire messin de recherches archéologiques).

Dans la partie centrale de l'éperon barré. La plus grande partie des vestiges du château fort épiscopal (du XIIe, XIIIe siècle ?) sont situées dans un bois et de nombreuses traces sont visibles, de murs, des élévations, dépressions, pierriers de cultures du XIXe, XXe siècle.

Le relevé a était effectué en 1993 pour permettre le repérage en plan de quelques structures visibles. (Les bases de deux tours et les vestiges de quelques murs et surtout pour faire une étude de microrelief par le calcul de courbes de niveau d'équidistance de 0.20 m. (1570 points levés au tachéomètre sur une surface de 2.42 ha.)

Un plan topographique a été établi il y a déjà quelques années.

Nous présentons maintenant une partie de l'étude de relevé topographique en microrelief de mon article parus dans: SIBERT Patrick, « Les châteaux épiscopaux de Châtel-Saint-Germain », L'Austrasie, n°13, 2021, pp. 22-41.

Avec des ajouts, dans la bibliographie et dans les liens internet et aussi des photos.

Le château épiscopal et son organisation : une connaissance toujours très lacunaire

Le relevé topographique de 1993 et son apport a la connaissance du château.

Les travaux sur le terrain sont dus à l’auteur de cet article qui a reçu l’aide de Claude Voignier technicien-géomètre du GUMRA (Groupe Universitaire Messin de Recherche Archéologique, association fondée par Cl. Lefebvre assisté de Ph. Brunella en 1978/79). Le matériel utilisé, un théodolite couplé à un distance-mètre infra-rouge et un prisme réflecteur était celui de cette association.

Au préalable, de petits sondages ont été effectués pour faire apparaître des parements ou des traces de maçonnerie, afin d’effectuer des mesures. C’est ainsi que le relevé en 1993 de tous les murs d’enceinte a pu être réalisé et a permis de dresser le premier plan non fantaisiste du château (Pl1).

Un relevé topographique en microrelief a été également effectué (Pl3) pour permettre le calcul de courbes de niveau d’équidistance de 0.20 m (1570 points pour 2.42 ha). Ce choix constitue un bon compromis en précision car il permet de repérer des structures (constructions arasées, excavations…) : un relevé pour des courbes de niveau d'équidistance de 0.10 aurait demandé un travail considérable pour une précision toute relative ; l’idéal serait de nos jours un relevé au Lidar pour cartographier, en vue aérienne, le relief malgré le couvert végétal).

Après étude du plan topographique, les courbes de niveaux d’équidistance de 0.20 m n’entrant pas dans la topographie générale de la colline ou dans les terrassements principaux du château ont été regroupées (Pl3) dans des entités que nous avons nommées anomalie N° 1 à N° 97 avec E pour une élévation et D pour une dépression.

Pl2 Numérotation des structures. (doc. P Sibert)

Pl3 Microtopographie du château épiscopal. (doc. P Sibert)

Un essai d'interprétation des anomalies topographiques du château épiscopal voir les plans Pl4 et Pl2 (doc. P Sibert).

Des traces des enceintes sont visibles, l'enceinte nord, l'ouest, la sud et l'est

Le mur d'enceinte nord est visible par endroits il est appareillé en moellons, il fait 3 m de largeur.

Probablement un mur bouclier flanqué par deux tours circulaires (voir avant).

Une fouille pourrait peut-être permettre de préciser si les étages des tours sont séparés par des voutes ou des planchers en bois.

Le mur d'enceinte ouest est visible par endroits, il est appareillé en moellon un angle très obtus et appareillé en pierre de taille.

L'angle des murs ouest et sud est appareillé aussi en pierre de taille.

Le mur d'enceinte sud-est visible par endroits. Un mur perpendiculaire a l'enceinte avec un élément d'architecture qui pourrait être un élément de piédroit.

Le mur d'enceinte est est visible par endroits dans la basse-cour avec son angle nord-est.

Plus au nord l'enceinte en moellon de la partie haute du château est visible ; son raccord avec la tour nord-est , est chainée en pierre de taille.

Le donjon aucune trace de visible ou le situer.

D'après la description d'E. de Bouteiller dans son article de 1867, on pourrait le placer à la place de la tour circulaire de 12m de diamètre dont il parle peut-être à l'emplacement de l'excavation 3.

À un emplacement stratégique proche de la porte d'entrée du château(en plan 2 N° 48) ?

Au milieu du front de l'attaque proche du mur bouclier (Plan 2 N° 17) ?

Il est bien entendu que seule la fouille pourrait permettre d'éclaircir la question.

Les structures dans la partie haute du château:

Dans la Haute cour: 9 structures et 4 excavations placées au centre. Celles au centre les structures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, et 13.

La 1 et la 2 peuvent constituer un important bâtiment, logis, palais épiscopal.

Les structures 3, 4, et 5 peuvent former un alignement de 3 bâtiments.

La structure 6 peut être un bâtiment isolé.

Les structures 10, 13, et 11 sont proches de l'enceintes sud. Les 10 et 13 semblent accolés et formes peut-être 2 bâtiments accolés ; la 11 peut être un autre bâtiment.

Les excavations 1, 2, et 5 peut être des citernes caves ou des bâtiments avec un rez-de-chaussée maintenant partiellement enterré.

L'excavation 3 peut être une citerne, Cave ou l'emplacement de l'hypothétique tour (donjon) signalé par Ernest de Bouteiller en 1867.

La structure 12 le long de l'enceinte ouest peut être un bâtiment.

Les excavations 4, 6 peut être aussi 2 bâtiments le long de l'enceinte Ouest.

Cela fait un nombre important de structures, certaines pouvant dater de la Guerre des amis.

À cela il faudrait, théoriquement, rajouter des bâtiments dans l’espace à l’arrière du mur bouclier. Mais aucune trace n’est visible actuellement.

Les structures dans la basse-cour du château:

dans la basse-cour 7 structures

À l'Ouest de la basse-cour le long de l'enceinte médiane (pas de trace de maçonnerie juste un important talus).

Les structures 9, 8, et 17 peuvent être des bâtiments, écuries, granges etc.

À l'est de la basse-cour le long de l'enceinte Est les structures 14, 7, et 16 peut être aussi des bâtiments écuries, granges etc.

Une forge pourrait aussi se situer dans la basse-cour ?

Au Nord de la basse-cour la structure 15 peut être des restes de la porte d'entrée du château ou des restes de l'enceinte.

Dans la partie sud de la basse-cour vers l’enceinte sud (fig. 4) aucune structure n’a été détectée c’est une zone bien plate probablement cultivée au XIXe siècle avec des pierriers recouvrant peut-être les vestiges de l’enceinte et de bâtiments.

Secteur ne se prêtant pas à l’étude de microrelief.

Il est bien entendu que seule la fouille pourrait permettre d'éclaircir ces questions.

Pl4 Un essai d'interprétation des anomalies topographiques du château épiscopal (doc. P Sibert)

LES STRUCTURES DANS LA PARTIE HAUTE DU CHATEAU (Plan 4)

(Plan 3 pour les anomalies) Suite des articles "Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 01 et 02 et 03"

Vue d'ensemble en 3D du MNT (modéle numerique de terrain) du château calculée depuis le Sud avec une légende - MapInfo doc. P Sibert 2013.

En rouge les zones les plus élevées en bleu foncé les zones les plus basses.

Voir le plan Pl4

Excavations N° 3 et 5:

Référence 307.93 m ? Seuil de l'église du XIIIe siècle.

EXCAVATION N° 3 ou DONJON ? : Anomalie 11D et Pl. 2, n° 18.

Dépression de 1.70 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.47 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.23 m plus haut que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : cette excavation peut s'interpréter comme une cave ou une citerne ou pourrait être à l’emplacement du donjon circulaire de 12 m de diamètre cité par Ernest de Bouteiller.

Sur le cadastre de 1847, la parcelle n° 350 suit un contour circulaire à cet endroit. Un grand élément d'architecture se trouvait au fond de l'excavation, peut-être une crapaudine de porte ou de merlon.

L'Excavation N° 3 ou emplacement très hypothétique du donjon ? (photo P Sibert 2014)

EXCAVATION N° 5: Anomalie N° 26D

Dépression de 1.00 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.67 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.38 m plus bas que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : cave ou citerne, dimensions approximatives 6.0 m x 5.0 m.

L'Excavation N° 5, a droite derrière l'arbre le plus proche la fin de la structure N° 3 (photo P Sibert 2014)

D / LES STRUCTURES DANS LA BASSE-COUR DU CHATEAU (Plan N°4).

(Pl. 3 pour les anomalies.)

Les structures N° 9, 8 et 17:

Référence 304.14 m ? Sol au XIIIe siècle pour les structures à l'Ouest de la basse cour contre l'enceinte médiane qui sépare la basse-cour de la partie haute du château. (Struc N°9, 8 et 17)

STRUCTURE N° 9: Anomalie N° 79D

Dépression de 0.40 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.36 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.99 m plus bas que le fond de la dépression en 1993.

Hypothèse : bâtiment situé dans la basse-cour, prés de l'enceinte médiane, dimensions approximatives 12.0 m x 8.0 m.

STRUCTURE N° 8: Anomalies N° 73E, 77D

Elévation et dépression de 0.40 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.86 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.63 m plus bas que le fond de la dépression en 1993.

Hypothèse : bâtiment situé dans la basse-cour prés de l'enceinte médiane, dimensions approximatives 14.0 m x 11.0 m.

STRUCTURE N° 17: Anomalie N° 90D

Dépression de 0.20 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.66 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.55 m plus bas que le fond de la dépression en 1993.

Hypothèse : bâtiment situé dans la basse-cour prés de l'enceinte médiane, dimensions approximatives 11.0 m x 11.0 m.

Les structures N° 8, 9 et 17 peuvent constituer un ensemble.

Les Structure N° 9-8-17, la N° 9 au premier plan (photo P Sibert 2014)

La structure N° 8 (photo P Sibert 2014)

La structure N° 17 (photo P Sibert 2014)

Dans la partie sud de la basse-cour vers l’enceinte sud (Pl 4) aucune structure n’a été détectée c’est une zone bien plate probablement cultivée au XIXe siècle avec des pierriers recouvrant peut-être les vestiges de l’enceinte.

Secteur ne se prêtant pas à l’étude de microrelief.

A SUIVRE DANS UN PROCHAIN ARTICLE.

BIBLIOGRAPHIE ET INTERNET

Voir aussi l'article Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 01

Voir aussi l'article Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 02

Voir aussi l'article Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 03

Voir aussi l'article Topographie et microreliefs à Châtel-Saint-Germain 01

S

Vue d'ensemble en 3D du MNT (modéle numerique de terrain) du château calculée depuis le Sud - MapInfo doc. P Sibert 2013.

Du rouge au vert et bleu foncé les zones des plus élevées aux plus basses.

Compléments en cours

Localisation (image Wikipedia)

Topographie et microreliefs au mont Saint-Germain à Châtel-Saint-Germain (57).

Les forêts recèlent de nombreux vestiges archéologiques, souvent conservés sous forme de microreliefs plus ou moins prononcés.

À partir d'un relevé topographique en microrelief effectué sur les vestiges du château fort central de Châtel-Saint-Germain (57) situé sur le mont saint-Germain. Le mont dont la pointe de l'éperon a fait l'objet d'une fouille programmée de 1979 à 1991 par le cercle archéologique et historique de Châtel-Saint-Germain et par le GUMRA (Groupe universitaire messin de recherches archéologiques).

Dans la partie centrale de l'éperon barré. La plus grande partie des vestiges du château fort épiscopal (du XIIe, XIIIe siècle ?) sont situées dans un bois et de nombreuses traces sont visibles, de murs, des élévations, dépressions, pierriers de cultures du XIXe, XXe siècle.

Le relevé a était effectué en 1993 pour permettre le repérage en plan de quelques structures visibles. (Les bases de deux tours et les vestiges de quelques murs et surtout pour faire une étude de microrelief par le calcul de courbes de niveau d'équidistance de 0.20 m. (1570 points levés au tachéomètre sur une surface de 2.42 ha.)

Un plan topographique a été établi il y a déjà quelques années.

Nous présentons maintenant une partie de l'étude de relevé topographique en microrelief de mon article parus dans: SIBERT Patrick, « Les châteaux épiscopaux de Châtel-Saint-Germain », L'Austrasie, n°13, 2021, pp. 22-41.

Avec des ajouts, dans la bibliographie et dans les liens internet et aussi des photos.

Le château épiscopal et son organisation : une connaissance toujours très lacunaire

Le relevé topographique de 1993 et son apport a la connaissance du château.

Les travaux sur le terrain sont dus à l’auteur de cet article qui a reçu l’aide de Claude Voignier technicien-géomètre du GUMRA (Groupe Universitaire Messin de Recherche Archéologique, association fondée par Cl. Lefebvre assisté de Ph. Brunella en 1978/79). Le matériel utilisé, un théodolite couplé à un distance-mètre infra-rouge et un prisme réflecteur était celui de cette association.

Au préalable, de petits sondages ont été effectués pour faire apparaître des parements ou des traces de maçonnerie, afin d’effectuer des mesures. C’est ainsi que le relevé en 1993 de tous les murs d’enceinte a pu être réalisé et a permis de dresser le premier plan non fantaisiste du château (Pl1).

Un relevé topographique en microrelief a été également effectué (Pl3) pour permettre le calcul de courbes de niveau d’équidistance de 0.20 m (1570 points pour 2.42 ha). Ce choix constitue un bon compromis en précision car il permet de repérer des structures (constructions arasées, excavations…) : un relevé pour des courbes de niveau d'équidistance de 0.10 aurait demandé un travail considérable pour une précision toute relative ; l’idéal serait de nos jours un relevé au Lidar pour cartographier, en vue aérienne, le relief malgré le couvert végétal).

Après étude du plan topographique, les courbes de niveaux d’équidistance de 0.20 m n’entrant pas dans la topographie générale de la colline ou dans les terrassements principaux du château ont été regroupées (Pl3) dans des entités que nous avons nommées anomalie N° 1 à N° 97 avec E pour une élévation et D pour une dépression.

Pl2 Numérotation des structures. (doc. P Sibert)

Pl3 Microtopographie du château épiscopal. (doc. P Sibert)

Un essai d'interprétation des anomalies topographiques du château épiscopal voir les plans Pl4 et Pl2 (doc. P Sibert).

Des traces des enceintes sont visibles, l'enceinte nord, l'ouest, le sud et l'est

Le mur d'enceinte nord est visible par endroits il est appareillé en moellons, il fait 3 m de largeur.

Probablement un mur bouclier flanqué par deux tours circulaires (voir avant).

Une fouille pourrait peut-être permettre de préciser si les étages des tours sont séparés par des voutes ou des planchers en bois.

Le mur d'enceinte ouest est visible par endroits, il est appareillé en moellon un angle très obtus et appareillé en pierre de taille.

L'angle des murs ouest et sud est appareillé aussi en pierre de taille.

Le mur d'enceinte sud est visible par endroits. Un mur perpendiculaire a l'enceinte avec un élément d'architecture qui pourrait être un élément de piédroit.

Le mur d'enceinte est est visible par endroits dans la basse-cour avec son angle nord-est.

Plus au nord l'enceinte en moellon de la partie haute du château est visible ; son raccord avec la tour nord-est , est chainée en pierre de taille.

Le donjon aucune trace de visible ou le situer.

D'après la description d'E. de Bouteiller dans son article de 1867, on pourrait le placer à la place de la tour circulaire de 12m de diamètre dont il parle peut-être à l'emplacement de l'excavation 3.

À un emplacement stratégique proche de la porte d'entrée du château(en plan 2 N° 48) ?

Au milieu du front de l'attaque proche du mur bouclier (Plan 2 N° 17) ?

Il est bien entendu que seule la fouille pourrait permettre d'éclaircir la question.

Les structures dans la partie haute du château:

Dans la Haute cour: 9 structures et 4 excavations placées au centre. Celles au centre les structures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, et 13.

La 1 et la 2 peuvent constituer un important bâtiment, logis, palais épiscopal.

Les structures 3, 4, et 5 peuvent former un alignement de 3 bâtiments.

La structure 6 peut être un bâtiment isolé.

Les structures 10, 13, et 11 sont proches de l'enceintes sud. Les 10 et 13 semblent accolés et formes peut-être 2 bâtiments accolés ; la 11 peut être un autre bâtiment.

Les excavations 1, 2, et 5 peut être des citernes caves ou des bâtiments avec un rez-de-chaussée maintenant partiellement enterré.

L'excavation 3 peut être une citerne, Cave ou l'emplacement de l'hypothétique tour (donjon) signalé par Ernest de Bouteiller en 1867.

La structure 12 le long de l'enceinte ouest peut être un bâtiment.

Les excavations 4, 6 peut être aussi 2 bâtiments le long de l'enceinte Ouest.

Cela fait un nombre important de structures, certaines pouvant dater de la Guerre des amis.

À cela il faudrait, théoriquement, rajouter des bâtiments dans l’espace à l’arrière du mur bouclier. Mais aucune trace n’est visible actuellement.

Les structures dans la basse-cour du château:

dans la basse-cour 7 structures

À l'Ouest de la basse-cour le long de l'enceinte médiane (pas de trace de maçonnerie juste un important talus).

Les structures 9, 8, et 17 peuvent être des bâtiments, écuries, granges etc.

À l'est de la basse-cour le long de l'enceinte Est les structures 14, 7, et 16 peut être aussi des bâtiments écuries, granges etc.

Une forge pourrait aussi se situer dans la basse-cour ?

Au Nord de la basse-cour la structure 15 peut être des restes de la porte d'entrée du château ou des restes de l'enceinte.

Dans la partie sud de la basse-cour vers l’enceinte sud (fig. 4) aucune structure n’a été détectée c’est une zone bien plate probablement cultivée au XIXe siècle avec des pierriers recouvrant peut-être les vestiges de l’enceinte et de bâtiments.

Secteur ne se prêtant pas à l’étude de microrelief.

Il est bien entendu que seule la fouille pourrait permettre d'éclaircir ces questions.

Pl4 Un essai d'interprétation des anomalies topographiques du château épiscopal (doc. P Sibert)

LES STRUCTURES DANS LA PARTIE HAUTE DU CHATEAU (Plan 4)

(Plan 3 pour les anomalies) Suite des articles "Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 01 et 02 et 03 et 04"

Voir le plan Pl4

STRUCTURE N° 12: Anomalies N° 19E, 51D, 60E

Elévation et dépression de 1.00 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.47 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.93 m plus bas que le fond de l'excavation en 1993.

Hypothèse : un bâtiment proche de l’enceinte ouest, dimensions approximatives 12.0 m x 10.0 m.

La structure N° 12 (photo P Sibert 2014)

La Structure N°12 MNT en plan (modéle numerique de terrain) - MapInfo doc. P Sibert 2013.

La Structure N°12 MNT (modéle numerique de terrain) calculée depuis le Sud Est - MapInfo doc. P Sibert 2013.

D / LES STRUCTURES DANS LA BASSE-COUR DU CHATEAU (Plan N°4).

(Pl. 3 pour les anomalies.)

Les structures N° 14, 7 et 16:

Référence 302.66 m ? Sol au XIIIe siècle pour les structures à l'Est de la basse cour contre l'enceinte Est (Struc N°14, 7 et 16)

STRUCTURE N° 14: Anomalies N° 80D, 86E, 88E, 92E, 94E

Elévation et dépression de 1.20 m de dénivelé. Pas de mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 2.14 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.31 m plus bas que le fond de la dépression en 1993.

Hypothèse : bâtiment situé dans la basse-cour prés de l'enceinte Est, dimensions approximatives 13.5 m x 9.0 m.

STRUCTURE N° 7: Anomalies N° 71D, 72D, 75D, 85E, 91E, 93E

Elévation et dépression de 1.80 m de dénivelé. Mur visible appareillé en moellons.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.74 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 0.52 m plus bas que le fond de la dépression en 1993.

Hypothèse : bâtiment situé dans la basse-cour prés de l'enceinte Est, dimensions approximatives 20.0 m x 13.5 m.

Structure accolée à la structure N° 14.

STRUCTURE N° 16: Anomalies N° 84E, 85E

Elévation de 0.20 m de dénivelé. Mur visible.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.54 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.34 m plus bas que le fond de la dépression en 1993.

Hypothèse : bâtiment situé dans la basse-cour prés de l'enceinte Est, dimensions approximatives 10.0 m x 8.5 m.

Structure accolée à la structure N° 7.

Les structures N° 7 et 14 peuvent constituer un ensemble.

Structure N° 14-7-16 (photo P Sibert 2014)

La Structure N° 7 (photo P Sibert 2014)

La structure N° 15

Référence 303.07 m ? Sol au XIIIe siècle pour la structure N° 15.

STRUCTURE N° 15: Anomalies N° 83D, 89E et plan N°2 N° 13.

Elévation et dépression de 0.40 m de dénivelé. Pas de mur visible mais des traces de maçonneries, blocage ?

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.21 m plus bas que TN de 1993.

Le sol du XIIIe siècle serait à 1.06 m plus bas que le fond de la dépression en 1993.

Hypothèse : Reste de l'enceinte Est ou d'une porte ; c'est l'emplacement probable de la porte principale du château donnant accés a la basse-cour.

La Structure N° 15 (photo P Sibert 2014)

Dans la partie sud de la basse-cour vers l’enceinte sud (fig. 4) aucune structure n’a été détectée c’est une zone bien plate probablement cultivée au XIXe siècle avec des pierriers recouvrant peut-être les vestiges de l’enceinte.

Secteur ne se prêtant pas à l’étude de microrelief.

BIBLIOGRAPHIE ET INTERNET

Voir aussi l'article Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 01

Voir aussi l'article Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 02

Voir aussi l'article Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 03

Voir aussi l'article Châtel-Saint-Germain (57) Archéologie Micro relief 04

Voir aussi l'article Topographie et microreliefs à Châtel-Saint-Germain 01

S

Publié le 19/06/2017 à 18:44 par scramasaxe

Radegonde, Bathilde, Glossinde. Féminités au temps des mérovingiens Exposition à Thionville (57) France.

(Ville proche de l'Allemagne de la Belgique et du Luxembourg)

Au musée de la Tour aux Puces, du 10 Juin au 5 Novembre 2017.

Entrée libre a l'exposition.

La Tour aux Puces, le donjon du château fort des comtes de Luxembourg.

Exposition Tour aux Puces

Tour aux puces par le chevalier Dauphinois

Topographie et microreliefs au mont Saint-Germain à Châtel-Saint-Germain (57).

Les forêts recèlent de nombreux vestiges archéologiques, souvent conservés sous forme de microreliefs plus ou moins prononcés.

À partir d'un relevé topographique en microrelief effectué sur les vestiges du château fort central de Châtel-Saint-Germain (57) situé sur le mont saint-Germain. Le mont dont la pointe de l'éperon a fait l'objet d'une fouille programmée de 1979 à 1991 par le cercle archéologique et historique de Châtel-Saint-Germain et par le GUMRA (Groupe universitaire messin de recherches archéologiques).

Dans la partie centrale de l'éperon barré. La plus grande partie des vestiges du château fort (du XIIe, XIIIe siècle ?) sont situées dans un bois et de nombreuses traces sont visibles, de murs, des élévations, dépressions, pierriers de cultures du XIXe, XXe siècle.

Le relevé a était effectué en 1993 pour permettre le repérage en plan de quelques structures visibles. (Les bases de deux tours et les vestiges de quelques murs et surtout pour faire une étude de microrelief par le calcul de courbes de niveau d'équidistance de 0.20 m. (1570 points levés au tachéomètre sur une surface de 2.42 ha.)

Un plan topographique a été établi il y a déjà quelques années.

Nous présentons une partie de l'étude commencée en 2007.

Le repérage de la supposer structure N°6 un bâtiment ?

Vue partielle du relevé topographique (le plan est orienté au Nord). La zone choisie pour le MNT (modèle numérique de terrain) est entourée par une

polyligne de couleur magenta. Les courbes de niveau d'équidistance de 0.20 m en vert, ici simplement des lignes de niveau pour éviter des croisements en utilisant des splines. Des traces d'un mur (en bleu clair et hachuré en rouge) sont visibles au Nord en haut du plan. MNT établit avec un logiciel de SIG (système d'informations géographiques) en entrant les points levés en coordonnées X, Y, Z dans le système Lambert I zone Nord 1978.

Archeo. Châtel-saint_Germain

Le Bâtiment 6

Le bâtiment 6, photo prise du sud-est.

Situation (image Wikipedia)

1 Le relevé topographique.

(MNTChatBat6Ptopo)

(Dernier jpeg a 96 dpi. Essayer encore d'augmenter l'export en bmp sur le plan DAO)

Les lignes de niveau en vert. En haut du plan en bleu clair avec des hachures rouges se situe le mur repéré sur le terrain aux altitudes de 309.80 m au Nord-Ouest a 309.21 m au Nord-Est. La structure peut s'étendre perpendiculairement vers le Sud-Est sur 8 m environ jusqu'aux altitudes de 309.32 m et 309.31 m au sud-est et de 309,31 m au Sud-Ouest. Le 1er rectangle en bleu foncé sur le plan topographique.

Ou même s'étendre encore plus loin vers le sud-est sur environ 11 m de plus jusqu'aux altitudes de 309.90 m au sud-ouest et de 309.77 au sud-est. 2eme rectangle en bleu foncé.

2 La vue en plan.

(MNTChatBat6PL)

En rouge les zones les plus élevées en bleu foncé les zones les plus basses.

En vert au centre de l'image, les points bas d'altitude de 308.88 m et 308.87 m. Sur le plan topographique peuvent correspondre au milieu du bâtiment.

3 La vue en 3D.

(MNTChatBat63D)

À l'Est en bleu les points les plus bas, dans la pente vers la basse-cour du château avec les altitudes de 307.14 m, 307.39 m et 307.31 m.

Les "pointes" en rouge les points le plus haut conservé du bâtiment.

En vert "à plat" au centre de l'image, (les 2 petites taches verte) le milieu du bâtiment.

Biblio.

SIBERT Patrick, « Les châteaux épiscopaux de Châtel-Saint-Germain », L'Austrasie, n°13, 2021, pp. 22-41.

Compléments Internet

ausohnum

https://ausohnum.hypotheses.org/tag/micro-topographie