Ruines de guerre Lorraine

Localisation (image Wikipedia)

Cumières-le-Mort-Homme (55) Ruines guerre 1914-1918 01

(Le Mort-Homme fera l'objet d'un article plus tard (voyez pour l'instant sur la Wikipedia)

(Adapté de wikipedia voir les liens)

Cumières-le-Mort-Homme

Pays France

Région Grand Est

Département Meuse

Arrondissement Verdun

Canton Belleville-sur-Meuse

Intercommunalité Communauté d'agglomération du Grand Verdun

Population municipale 0 hab.

Coordonnées 49° 14′ 00″ nord, 5° 16′ 54″ est

Altitude Min. 185 m Max. 287 m

Cumières-le-Mort-Homme est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est.

Elle fait partie des neuf villages français détruits durant la Première Guerre mondiale non reconstruits car classés en zone rouge du département de la Meuse

Localisation

La commune est située à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Verdun sur la rive gauche de la Meuse.

Toponymie

Cumière en 1793, Cumières en 1801, Cumières-le-Mort-Homme en 1922 (Le Mort-Homme, nom d'une colline).

Histoire

En 1285, Jacques Bretel mentionne plusieurs fois, dans le récit qu'il fait des festivités de Chauvency-le-Château offertes par le comte de Chiny, un Colart ou Collard de Cumières présent aux côtés des Neuville, Ornes, Creuë, Rosières et Briey, lors du fameux tournoi de Chauvency.

Les héritiers Claude Le Clerc, dont Jean Le Clerc confirment avoir cédé la seigneurie de Cumières le 30 juin 1598.

Le 21 février 1916, le tonnerre des canons marque le début de la bataille de Verdun. Situé sur le secteur de Verdun, le village perdu par les troupes françaises

le 29 mai 19164 et repris le 20 août 1917 disparaîtra totalement sous l'acharnement des pilonnages des obus français et allemands.

C'est l'un des neuf villages français détruits durant la Première Guerre mondiale qui n'a jamais été reconstruit. Déclarée « commune morte pour la France » à la fin des hostilités, il fut décidé de la conserver en mémoire des événements qui s'y déroulèrent.

Politique et administration

La commune est aujourd'hui administrée par un conseil de trois personnes désignées par le préfet de la Meuse.

Démographie

Depuis le premier recensement de 1793, la population de la commune de Cumières évolue entre 205 et 315 habitants. Au cours de la Première Guerre mondiale, la commune de Cumières perd la totalité de ses habitants et est placée en « zone rouge » en 1918 avec l’ensemble de la colline du Mort-Homme puis reçoit le statut unique de « village détruit » en compagnie de huit autres villages de Meuse tout aussi martyrisés. Les recensements postérieurs à 1918 attestent de la présence de quelques habitants jusqu'en 1990, date au-delà de laquelle la commune n'a plus d'habitant.

Lieux et monuments

La chapelle Saint-Remi, construite en 1933 avec un enclos du souvenir et monument aux morts, commémorant Cumières village anéanti.

Pour plus de détail voir l'article sur Wikipedia.

Cumières-le-Mort-Homme (Meuse, France), village mort pour la France, détruit pendant la Première Guerre Mondiale. (photo wikipedia)

La chapelle Saint-Remi. (photo wikipedia)

Cumières, un café avant la guerre de 14-18. CPA vers 1900.

Cumières, un café avant la guerre de 14-18. CPA vers 1900.

La rue vers le Château au fond. CPA vers 1900.

La rue vers le Château au fond. CPA vers 1900.

Unr rue du village, La Rigolette CPA vers 1900.

Bois de Cumières et Bois des Forges après la guerre. CPA vers 1920.

Bois de Cumières et Bois des Forges après la guerre. CPA vers 1920.

Une vue des ruines du village. CPA vers 1920.

Des personnes ont visité les ruines peu de temps avant moi, j'en ai profité pour suivre leurs "cheminement".

Une photo actuelle (2019) des ruines, maison près de l'église ?

Une photo actuelle (2019) des ruines, maison près de l'église ?

Un reste architectural, abreuvoir ? A l'est de la voie ferrée. (photo actuelle)

Un reste architectural, abreuvoir ? A l'est de la voie ferrée. (photo actuelle)

Des restes de briques, un goulot de bouteiile à l'est de la voie ferrée. (photo actuelle)

Des restes de briques, un goulot de bouteiile à l'est de la voie ferrée. (photo actuelle)

Peu de vestiges du village visible de nos jours. (Merci de votre visite, me signaler corrections et compléments, commentaires.)

Un autre article de prévu plus tard. Pas eu le temps de voir toute la zone.

Bibliographie

Maxime Dupont Les villages détruits pendant la bataille de Verdun p60-69 Editeur Ysec 2016

Quelques sites internet ou l'on parle de Cumières-le-Mort-Homme:

Wikipedia

Licence wikipedia

lesamisdenauroy

Autres sites

vestiges19141918

espace-ehce.fr

verdunmonsite

Flirey (54) Ruines guerre 14-18 01

Adaptée en partie de Wikipedia (voir liens internet et Biblio)

Flirey est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.

Flirey

Pays France

Région Grand Est

Département Meurthe-et-Moselle

Arrondissement Toul

Intercommunalité Communauté de communes Mad et Moselle

Population municipale 154 hab.

Coordonnées 48° 52′ 35″ nord, 5° 50′ 54″ est

Altitude Min. 256 m Max. 332 m

Superficie 15,77 km2

Géographie

Le village de Flirey est situé dans une petite dépression entre de légers reliefs sur la route départementale 58 entre Pont-à-Mousson et Commercy, L'altitude moyenne de Flirey est de 280 mètres environ.

Toponymie

Flery (1551) et Fleury (1594), sont les deux dénominations recensées par le Dictionnaire géographique de la Meurthe alors que le village est mentionné, d'après le même auteur, dès 1270 dans un document du comte de Bar, puis une archive du seigneur de Pierrefort daté de 1326 et encore en 1300 et 1375. Le terme latinisé de Floregium est cité dans cet ouvrage.

Histoire

Le répertoire archéologique du comte Beaupré mentionne le signalement de E. D. Olry de ruines au lieu-dit Devant le bois de Vassogne (Voisogne, Vouassagne), et à la Monnerie, ainsi que d'une voie ancienne venant de Toul et rejoignant à Pannes celle de Langres à Trêves , qui sont autant d'indices de l'occupation ancienne du territoire communal, probablement un peu avant et pendant l'occupation romaine de la Gaule.

H Lepage précise dans sa notice sur ce bourg que Flirey-en-Haye ou Flirey-aux-Bois, était un des quatre (en fait bien plus nombreux ?) villages qui composaient la terre de Haye ou Hey(quand le massif du même nom était bien plus étendu le long de la rivière Moselle, de Ludres à Thiaucourt) Il précise également que les habitants du village devaient l'impôt à une noble de Maidières en 1270 et en 1326 également à un certain Pierre de Bar, seigneur de Pierrefort.

D'après E. Grosse, il paraît que Flirey aurait fait partie originairement du pays Barrois. Les traditions ajoutent que ce village a été incendié par les Suédois au XVIIe siècle, et que l'église, qui était fortifiée, comme beaucoup d'autres, a été également réduite en cendres lors de la guerre de trente ans, comme dans beaucoup de village lorrains.

Époque contemporaine

(Article détaillé : Bataille de Flirey.) Les fusillés de Flirey sont quatre soldats fusillés pour l'exemple le 20 avril 1915 pendant la Première Guerre mondiale, incorporés au 63e RI, 5e Cie. Le caporal Antoine Morange, les soldats Félix Baudy, François Fontanaud et Henri Prébost ont été réhabilités en 1934.

Détruit durant la Première Guerre mondiale, le village a été entièrement reconstruit par Émile André d'après l'urbanisme des années 1920 en faisant ainsi l'aboutissement moderne du village-rue typiquement lorrain.

Édifices religieux

Église Saint-Étienne reconstruite après 1918, en 1923-1924 sur les plans de l'architecte Émile André, de Nancy ; l'ancien édifice ayant été totalement détruit lors de la Première Guerre mondiale. La réalisation de l'ameublement intérieur est confiée à Jules Cayette qui réalise l'autel principal, les autels latéraux, la grille de communion, les bancs de la nef, la chaire à prêcher à décor de croix de Lorraine, le couvercle des fonts baptismaux (cuve plus ancienne provenant de l'ancienne église ?), le confessionnal, le meuble de rangement de la sacristie.

Lieux et monuments

Lieux de mémoire de la Grande guerre

Nécropole nationale : 4 379 Français ; 28 alliés ; 1 ossuaire (1914-1918).

Monuments militaires français et américains 1914-1918.

Bataille de Flirey

La bataille de Flirey qui s'est déroulée du 19 septembre au 11 octobre 1914, durant la Première Guerre mondiale, voit la victoire de l'Armée impériale allemande sur les forces françaises. La prise de Flirey aura une influence considérable sur le cours du conflit, coupant la plupart des routes et chemins de fer vers Verdun. Elle oppose principalement d'un côté la 3e armée française à la 6e armée allemande dans le cadre de la course à la mer.

Déroulement de la bataille

L'attaque débute le 19 septembre, la cavalerie allemande de Metz livre bataille contre les forces françaises dans la zone de Dieulouard - Martincourt. Les renforts français

arrivent le 22 mais ne parviennent pas à stopper l'offensive allemande. Cette offensive change ensuite de direction, se déplaçant du sud à une direction sud-ouest.

Le 24 septembre, Saint-Mihiel Flirey, Seicheprey et Xivray restent occupés par les Allemands. D'importants renforts français sont arrivés le 27, mais comme les Allemands étaient désormais solidement retranchés, les contre-attaques françaises (entre Flirey et Apremont) ont entraîné peu de changement dans la ligne de front. Celles-ci continueront jusqu'au 11 octobre.

Conséquences

La prise de la ville provoque un sérieux handicap logistique aux défenseurs français autour de Verdun. Cette zone sera le théâtre de nombreuses tentatives par les Français pour réduire le saillant et tenter de la récupérer (comme la première bataille de Woëvre, 5 avril au 5 mai 1915 et la première et la seconde offensive de Verdun). Le saillant sera finalement réduit lors de l'offensive des Cent-Jours par les armées françaises et américaines (Saillant de Saint-Mihiel).

Des Extraits de : Le saillant de St Mihiel 1914-1918. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1919.

(D'Essey à Flirey.) "Arrivée à la crête, la route traverse les anciennes premières lignes Allamandes (blochaus bétonnés). On apperçoit Flirey. Le village est presque entièrement ruiné. Il formait d'ailleurs les premières lignes françaises depuis 1914. Le terrain est ravagé.

On aperçoit à droite le pont écroulé du chemin de fer Toul-Thiaucourt"...(voir le guide Michelin)

Légende sous les images

Localisation (image Wikipedia)

Les ruines du pont du chemin de fer. CPA vers 1900.

Les ruines, à droite plus haut l'église. CPA vers 1900.

Soldats dans les ruines rue de Thiaucourt. CPA ayant circulée en 1916.

Les ruines de l'église en 2014, apparement plus de ruines du clocher. (photo scramasaxe 2014).

Autre vue des ruines, rue de Thiaucourt. L'église n'est pas trop détruites. CPA vers 1900.

Une autre vues des ruines du village. CPA vers 1900.

Vue du Clocher, la destruction est plus avancée. CPA vers 1900.

Les ruines de l'église en 2014, apparement plus de ruines du clocher. (photo scramasaxe 2014).

Ruines de l'église apparement après la guerre, le clocher arasé à droite, et ensuite la baraque servant au culte. CPA ayant circulée en 1925.

Bibliographie

Le saillant de St Mihiel 1914-1918. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1919.

Internet

Wikipedia Flirey

La bataille de Flirey

Licence Wikipedia

s

Forges avant la guerre de 14-18. CPA vers 1900

Forges-sur-Meuse (55) Ruines guerre 14-18 01

Adapté de Wikipedia et reseau-canope fr (voir les liens internet)

Forges-sur-Meuse

Pays France

Région Grand Est

Département Meuse

Arrondissement Verdun

Intercommunalité Communauté de communes Argonne-Meuse

Gentilé Forgerons

Population municipale 123 hab.

Coordonnées 49° 15′ 48″ nord, 5° 17′ 33″ est

Altitude Min. 180 m Max. 287 m

Superficie 15,97 km2

Forges-sur-Meuse est une commune française rurale située dans le département de la Meuse, en région Grand Est. Elle fait partie de l'arrondissement de Verdun. Ses habitants portent le nom de Forgeronnes et Forgerons.

Géographie

La commune est à une altitude moyenne de 190 mètres. Les autres communes les plus proches sont Brabant-sur-Meuse, Consenvoye, Regnéville-sur-Meuse, Cumières-le-Mort-Homme et Samogneux. La grande ville la plus proche est Reims, distante de 92 km.

Forges-sur-Meuse est arrosée, comme son nom l'indique, par le fleuve la Meuse, ainsi que par les ruisseaux de Forges, de Chattancourt et du Chaufour.

La commune est également à proximité des forêts Bois de Forges, Forêt du Mort-Homme et Bois de Consenvoye ainsi que du parc naturel régional de Lorraine.

Toponymie

L'origine du mot Forges (fabrica ou favorgina) renvoie à « atelier ». En 984, selon des archives anciennes, elle se serait appelée Favorgiae. Le territoire de la commune a également été le siège d'une seigneurie. En 1793, la commune s'appelait Forge, puis Forges en 1801. C'est en 1922 qu'elle prit le nom de Forges-sur-Meuse.

Histoire

Le Bois de Forges a été un champ de bataille particulièrement meurtrier en 1914. Le 21 février 1916, le tonnerre des canons marque le début de la bataille de Verdun. Situé sur le secteur de Verdun, le village perdu par les troupes françaises le 6 mars 1916 et repris le 26 septembre 1918 disparaîtra totalement sous l'acharnement des pilonnages des obus français et allemands, avant d'être reconstruit après la guerre.

Historique du 211e Régiment d’Infanterie, campagne 1914-1918. Edouard Julien imprimeur, Albi (Tarn), pages 13-15.

Historique du 211e Régiment d’Infanterie

Verdun !

Le 15 février 1916, après trois jours de marche, le 211e arrive au bois Bourrus, ayant quitté le camp d’instruction de Bebrain où il vient d’être éprouvé par une épidémie de grippe.

Dès son arrivée, et pendant 15 jours, il fournit un travail intensif d’organisation sur la crête du bois Bourrus dans des conditions particulièrement pénibles : tout le jour sous la pluie, la neige, les bourrasques, les bombardements; la nuit en position d’attente sous bois, sans autre abri que quelques branchages.

Dans les nuits du 2 au 3 mars et du 3 au 4 mars il relève le 288e sur ses positions de Forges, Regnéville, Côte de l’Oie.

La situation du 211e sur ces positions, qui s’enfoncent de trois kilomètres dans la position occupée par l’ennemi sur la rive droite, est unique peut-être et exceptionnellement difficile.

De front, de flanc et de derrière, il est en butte aux coups incessants de l’ennemi qui, de la Côte 344, de la Côte de Talou, de Brabant, de Samogneux, de Champneuville,

l’observe à petite distance et en toute facilité. Il a reçu l’ordre de tenir jusqu’au dernier homme. Il va combattre les 6 et 7 mars sans autre espoir que de retarder l’ennemi.

Le 7, à midi, il ne restera presque plus rien du 211e et son chef, blessé et prisonnier, aura partagé son sort.

L’organisation défensive se résume ainsi : pas de ligne continue — trois points d’appui complètement séparés : Forges, Regnéville, Côté 265, sans vues réciproques, à peu près sans communications par boyaux, ni entre eux, ni avec le P. C. du Chef de Corps ; des tranchées déjà en partie ruinées par le bombardement, ou, comme à Regnéville, existant à peine et seulement face au Nord.

Le 6 mars, vers 7 heures, commence un vif bombardement sur tout le secteur par des obus de tous calibres. La terre projetée, trouée comme une écumoire, tremble sous les coups répétés de l’artillerie qui nivelle et anéantit tout.

Après ce bombardement d’une violence inouïe, l’attaque ennemie commence.

Une brume légère estompe les contours des ruines de Forges et de Regnéville favorisant ainsi les surprises.

Grâce à ce brouillard, l’ennemi a pu jeter un pont sur la Meuse qu’il a traversée, et il déborde la gauche de Forges.

La résistance se concentre alors autour de la droite du village.

Le commandant Record chargé de la défense de Forges, et qui devait être tué quelques jours plus tard, envoie un billet au Chef de Corps se terminant par ces mots qui prouvent que tout le monde est prêt à recevoir le choc : « Autour de moi le moral est bon ».

A la Côte 266 (2 km. Ouest de Regnéville) commande le capitaine Bith. Soumis à un « marmitage » intensif, les effectifs fondent rapidement. Le Colonel, voyant cela, demande la mise à sa disposition de la réserve de Brigade et renforce l’effectif de la Côte 265 avec une compagnie.

Le lendemain 7, il ne reste plus rien de Forges et de Regnéville. Les quelques survivants qui existent encore parmi les ruines sont faits prisonniers et l’ennemi occupe ces positions.

Les débris du 211e, tant bien que mal groupés et rassemblés, s’établissent sur la ligne : bois des Corbeaux, Cumières...

Pour plus de détail voir les liens internet.

L'offensive américaine du 26 septembre 1918

Le 26 septembre, l'armée américaine, sous les ordres du général Pershing, prenait l'offensive entre l'Argonne et la Meuse.

La préparation d'artillerie commencée à 2 h. 30 du matin fut violente et brève. Elle dura trois heures.

A 5 h. 30, les Américains se jetaient avec fougue contre les redoutables positions allemandes de la rive gauche de la Meuse ; Malancourt, Béthincourt, Forges, tombaient aussitôt entre leurs mains ; l'artillerie, suivant le mouvement, franchissait le ruisseau de Forges, dans la matinée.

Les bois, formidablement organisés, étaient nettoyés d'Allemands, et à midi, les Américains atteignaient Gercourt, Cuisy, le sud de Montfaucon, et Cheppy...

Pour plus de détail voir les liens internet.

Légende sous les images

Localisation (image Wikipedia)

Rue de la Corvée avant la guerre. CPA vers 1900.

Le village en 1915. CPA vers 1900.

Le ruisseau des Forges. CPA vers 1900.

Le ruisseau des Forges en 2019. (photo scramasaxe 2019).

Les ruines de l'église pendant la guerre. CPA vers 1915.

Les ruines de l'église après la guerre. CPA vers 1920.

Un blochaus dans les ruines du village en 2019. (photo scramasaxe 2019).

Les ruines du village après la guerre. CPA vers 1920.

La nouvelle église d'après la guerre. Église Saint-Martin. (photo Wikipedia Havang nl.)

A suivre plus tard par un deuxième article.

Biblio

- Historique du 211e Régiment d’Infanterie, campagne 1914-1918. Edouard Julien imprimeur, Albi (Tarn), pages 13-15.

- La Bataille de Verdun 1914-1918. Guides Illustrés Michelins des Champs de Bataille 1919.

Internet

Wikipedia

Licence Wikipedia

reseau-canope fr

s

HARAUCOURT (54) Ruines de la guerre 1914-1918

La Première guerre mondiale fut catastrophique pour le village dont la majeure partie fut détruite par les bombardements de septembre 1914. Du 24 août au 14 septembre 1914, Haraucourt a payé un lourd tribut lors de la bataille du Grand-Couronné. Sur les 154 enfants du village mobilisés, 45 sont morts au front ou des suites de leur mobilisation.

Le 12 septembre 1914, le village n’est plus qu’un champ de ruines. Sur 177 habitations, 66 sont complètement détruites et 26 fortement endommagées. L’église est éventrée et a perdu sa flèche. Le château féodal est détruit. Le 27 août 1924, le monument aux morts est inauguré en présence d’une foule imposante. La croix de guerre est attribuée à la Commune. La reconstruction se terminera après 1925 mais le village n’est plus tout à fait le même. Les ruines du château féodal sont rasées, les maisons jouxtant l’église aussi pour laisser place à l’esplanade du monument aux morts.

Actuellement il reste les bases du château féodal du XVe siècle détruit en septembre 1914 ;

Au cimetière, à environ 1 km du village, tour romane du XIIe siècle, ayant fait partie de la 1re église en pierre, lieu-dit Domevre. La présence d'un ancien village à cet endroit est une légende sans fondement historique. (Adapté de Wikipedia, voir plus bas).

Bataille du Grand Couronné de Nancy (4 - 13 septembre 1914). (Adapté de Sambre-Marne-Yser, voir plus bas)

Après l’échec de l’offensive française en Lorraine, l’armée allemande essaie de s’emparer de Nancy, ce qui constituerait une victoire de prestige.

L’empereur vient en personne suivre le déroulement de la bataille. Castelnau déploie ses troupes et son artillerie sur les hauteurs à l’est de Nancy.

L’armée allemande ne parvient pas à en déloger les Français. Castelnau figure souvent sur les cartes postales avec le titre de "sauveur de Nancy".

Circonstances:

L’offensive en Lorraine (bataille de Morhange - Sarrebourg) s’est soldée par un échec. Les Ie et IIe armées françaises doivent se replier et les bavarois

passent à l’offensive. Leur objectif est de s’emparer de Nancy car la prise de cette ville constituerait une victoire de prestige pour l’armée allemande.

L’empereur Guillaume II y attache tellement d’importance qu’il vient en personne assister au déroulement de l’offensive. Il espère pouvoir défiler à la tête des

cuirassiers de sa garde. Les Allemands tentent d’abord de forcer la trouée de Charmes mais échouent. Voir « Bataille de la trouée de Charmes ».

Ils changent ensuite de tactique. Au lieu de déborder Nancy par le sud, ils vont l’attaquer de front et essayer d’enfoncer de vive force les défensesdu Grand Couronné.

20e C.A. (Balfourier, qui a remplacé Foch) : de Réméréville à la Meurthe (Buissoncourt, Haraucourt, Flainval) avec des éléments avancés à Réméréville,

Courbesseaux, Maix, Friscati.

4 septembre

11h :

Les Allemands déclenchent un bombardement violent sur les hauteurs à l’est de Courbesseaux et de Drouville, Maixe, Friscati Vitrimont.

15h :

L’infanterie allemande attaque le bois d’Einville en masses profondes Les avant-postes français doivent se replier en toute hâte. Les villages de Maixe,de Drouville, de Réméréville et de Courbesseaux sont perdus. La partie de la forêt de Champenoux, au nord de la route de Château-Salins, doit être évacuée.

5 septembre

Matin :

La ligne française passe par Champenoux, le bois de Crévic, le Léomont, Vitrimont, Xermaménil.

Front français en fin de journée

Le front du 20e C.A. passe par Haraucourt, le bois de Crévic, Deuxville, le Léomont, Vitrimont.

6 septembre 1914

Le 20e réalise une importante avance. La 39e div. reprend Crévic. La 70e div. rés. Progresse mais ne peut réoccuper Réméréville et Courbesseaux.

9 septembre

Les 20e et 16e C.A. attaquent pour empêcher les Allemands de porter leurs réserves plus au nord.

La 70e D.R. attaque entre la forêt de Saint-Paul et les bois d’Haraucourt, la 39e D.I. vers Drouville.

11 septembre : début du dégagement de Nancy

Le 20e C.A. attaque vers Réméréville et Drouville.

13 septembre

La bataille du Grand Couronné prend fin. Pont-à-Mousson est repris sans combat. Les armées françaises arrivent à la frontière allemande. La poursuite esteffectuée jusqu’à la Seille où les Allemands se retranchent. Le front va se stabiliser pendant quatre ans.

Légende au dessus de la CP

Rue du village avec 2 soldats

Situation (image Wikipedia)

La rue de l'abbé Michel

La ferme du château avec 2 soldats

Ruines de la maison Xénard Pierre

Place de la liberté et l'église

Rue et arrière de l'église

Le clocher de l'église

L'intérieur de l'église et le clocher

Biblio et internet:

Nancy et le Grand Couronné 1914-1918. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1919.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haraucourt_(Meurthe-et-Moselle)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr

http://mairie.haraucourt.free.fr

Le site Sambre-Marne-Yser:

Emmanuelle DANCHIN Le temps des ruines 1914-1921

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3942

Guerre1914-1918

https://www.guerre1914-1918.fr/

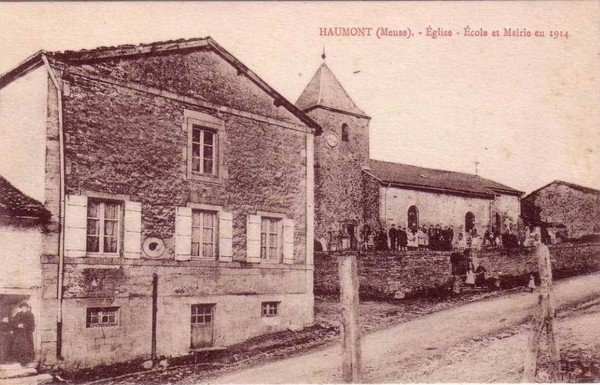

Le village en 1914 L'église, l'école mairie (CPA vers 1914)

Haumont-près-Samogneux (55) Ruines guerre 14-18 01

Haumont-près-Samogneux est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est.

Elle fait partie des neuf villages français détruits durant la Première Guerre mondiale non reconstruits car classés en zone rouge du département de la Meuse.

Haumont-près-Samogneux

Pays France

Région Grand Est

Département Meuse

Arrondissement Verdun

Intercommunalité Communauté d'agglomération du Grand Verdun

Gentilé Sachots

Population municipale 0 hab.

Coordonnées 49° 16′ 25″ nord, 5° 21′ 12″ est

Altitude Min. 194 m Max. 355 m

Superficie 10,81 km2

Localisation

La commune se trouve dans la forêt de Verdun, à quelques kilomètres au nord de la ville éponyme.

Toponymie

Haumont en 1793, Haumont en 1801, Haumont-près-Samogneux en ?

Histoire

Le 21 février 1916, le tonnerre des canons marque le début de la bataille de Verdun. Situé sur le secteur de Verdun, le village perdu par les troupes françaises le 22 février 1916 et repris le 8 octobre 1918 disparaîtra totalement sous l'acharnement des pilonnages des obus français et allemands.

Cette commune ne possède aucun habitant. C'est l'un des neuf villages français détruits durant la Première Guerre mondiale qui n'a jamais été reconstruit. Déclaré « village mort pour la France » ; à la fin des hostilités, il fut décidé de conserver cette commune en mémoire des événements qui s'y déroulèrent.

Lieux et monuments

La chapelle Saint-Nicolas, construite en 1932 à l'emplacement de l'ancienne église Saint-Nicolas par l'architecte George Perceval, inscrite au titre des Monuments Historiques en 2021

Ferme d'Anglemont située à 800 m du village (détruite).

Ferme de Mormont (détruite).

D'après indications sur le site

Haumont près Samogneux

Premier village anéanti lors de la grande attaque de février 1916 sur Verdun.

Extraits des récits du Colonel Grasset dans Jacques Péricard Verdun.

Le 22 février, vers 14 heures le roulement atteignit la cadence de vingt coups à la minute ; les ruines s'amoncelaient sur les ruines.

On peut dire que le village s'effondrait sans cesse sur lui même, il s'enfonçait sous terre.

A 15 heures, la plupart des officiers étaient tués ou blessés ou, avaient disparu, ensevelis sans doute. De tout côtés, parmi le fracas des explosions, des cris déchirants, des plaintes sourdes et des râles sortaient des gravats.

A 16 heures l'ennemi s'infiltre dans les ruines. Ils sont trop !

Se glissant vers le presbytère ou le Lieutenant-Colonel Bonviolle avait installé son PC, les Allemands l'atteignent à revers. Par les soupiraux, ils y projettent des flammes. Le Lieutenant Colonel sort avec son Etat-Major et, encore une fois réussis à passer indemme , il a des traçes de balles dans sa capote brûlée, il se faufile au travers des baionnettes et du barrage des mitrailleuses.

A 18 heures, il est à Samogneux avec cinq officiers et douze soldats.

Légende soue les images

Localisation (Image Wikipedia)

L'entrée du village (photo scramasaxe 2017)

Chapelle Saint Nicolas construite en 1932 (photo scramasaxe 2017)

Lavoir et Grand Rue en 1914 (CPA vers 1914)

Les ruines de la maison Richy ? Voir lien la video internet (Photo scramasaxe 2017)

Ruines du village en 1916 (CPA vers 1916)

Deux blochaus dans le village (photo scramasaxe 2017)

La Grand Rue en 1914 (CPA vers 1914)

Une autre maison en ruine (photo scramasaxe 2017)

Une autre vue des ruines (CPA vers 1916)

Bibliographie

Maxime Dupont Les villages détruits pendant la bataille de Verdun p94-105 Editeur Ysec 2016

Internet

Wikipedia

Licence Wikipedia

Mairie d'Haumont

chtimiste.com

S

Les Eparges (55) Nécropole du Trottoir 01

Adapté de wikipedia voir lien internet

Les Éparges (55)

Les Éparges est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est. Elle est située à 18 km (route orthodromique) au sud-est de Verdun.

Pays France

Région Grand Est

Département Meuse

Arrondissement Verdun

Intercommunalité Communauté de communes du Territoire de Fresnes en Woëvre

Population municipale 67 hab.

Coordonnées 49° 03′ 57″ nord, 5° 35′ 41″ est

Altitude Min. 255 m Max. 382 m

Superficie 9,52 km2

Histoire

La colline à l'est du village des Éparges a fait l'objet d'importantes batailles en 1914 et 1915. Ces faits sont relatés entre autres par Maurice Genevoix dans un de ses livres intitulé Les Éparges (cf. Ceux de 14). La colline porte encore les traces de ces combats ; on peut y voir les entonnoirs résultant d'explosions de mines pour le contrôle du « point X » qui domine la plaine, stratégique pour le contrôle de l’artillerie.

Dans son livre La boue, Maurice Genevoix écrit le 1er novembre 1914 : « Au bord de la rue caillouteuse, de chaque côté sinuent les lignes tourmentées des façades, des carcasses noires, des échines de toitures dont les chevrons brisés font comme des chapelets de vertèbres. Le village est inerte comme un grand cadavre étendu.

L'odeur est aigre et froide, une odeur d'incendie, plus pénétrante qu'une puanteur de chair morte. Dans le ruisseau, la boue s'étale comme une sanie ».

Ces positions sont le théâtre d’une des luttes les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Les Allemands s’acharnent pour la possession de la crête, et les attaques et les contre-attaques, les combats corps à corps et à la grenade, sous un bombardement d’obus de tous calibres et sous l’écrasement des torpilles, se renouvellent pendant une période de cinq mois dans les conditions les plus pénibles.

Tous les soldats français qui ont combattu aux Éparges entre septembre 1914 et avril 1915, ont reçu un diplôme de reconnaissance pour leurs combats effectués dans cette région, signé du général Herr, commandant le 6e corps d'armée et du général Roques, commandant la Ire armée. Ce document est nominatif et reprend les citations de la 12e division d'infanterie et du 25e bataillon de chasseurs à pied.

Le 1er juin 1916, le dirigeable Adjudant-Vincenot, de retour d'une mission de bombardement sur Verdun, s'écrase aux Éparges, touché par la DCA allemande.

Les Éparges, Meuse

France

Patrimonialité Classé MH (2017)

Coordonnées 49° 03′ 56″ N, 5° 36′ 21″ E

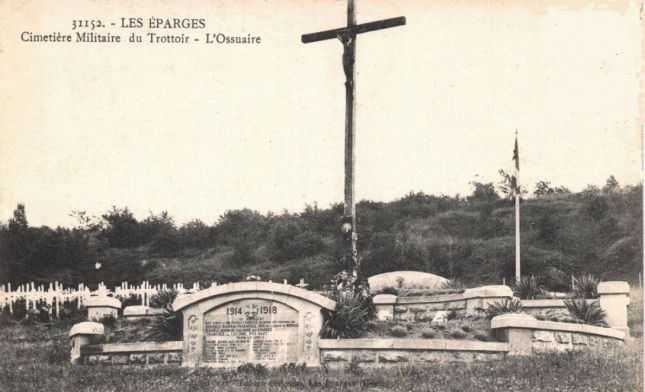

Nécropole nationale du Trottoir

Le Trottoir est une nécropole nationale située aux Éparges dans la Meuse et où sont inhumés des soldats de l'armée française tués dans les environs lors de la Première Guerre mondiale.

Créée dès 1915 comme un cimetière du front, suite aux combats en Haute Meuse, il fut ensuite reconstitué après guerre et devint nécropole nationale. Elle se situe dans un vallon appelé ravin d'Hadimel, en bordure d'une forêt domaniale, au pied de la crête des Éparges, à 800 mètres du village et à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Verdun. Français et Allemands se sont durement combattu pour le contrôle de cette crête, d'abord en surface, puis dès avril 2015 par une guerre des mines.

La nécropole a accueilli après la guerre les corps exhumés de cimetières militaires des environs, dont ceux du Bois et de Marquanterre. Elle comporte 2108 tombes dont dix musulmanes et un ossuaire de 852 corps. La nécropole a été entièrement refaite en 1958 et son entrée en 2013.

Au centre du cimetière, est dressée une grande stèle de pierre avec une croix intégrée sur laquelle sont inscrits les principaux lieux de combat : ravin de Fragaoule, bois de la pointe de Monville, ravin de Sonvaux, calvaire des Éparges, tranchée de Calonne et Bois Haut. Ce monument a été reconstruit à l'identique en pierre d'Euville entre 2005 et 2007. Au centre se trouve également les quatre ossuaires. La nécropole fait partie de l'ensemble des 139 lieux français et belges proposé à l'inscription l'UNESCO en mémoire du front occidental de la Première Guerre mondiale.

C'est dans cette nécropole qu'est enterré Robert Porchon, officier tué par un obus aux Éparges en février 1915, au tout début de la bataille homonyme, et « frère de guerre » de l'écrivain et académicien Maurice Genevoix qui lui a dédié son ouvrage Ceux de 14. Il venait régulièrement fleurir sa tombe et assistait à la cérémonie annuelle chaque lundi de Pâques pour ceux tombés aux Éparges. Le président de la République

Emmanuel Macron lors de sa visite de différents sites de la Première Guerre mondiale de l'est et du nord de la France pour le centenaire de l'Armistice, en novembre 2018, s'est arrêté à Éparges le 6 novembre et, en compagnie du petit-fils de Maurice Genevoix, a déposé un bouquet sur la tombe de Robert Porchon.

Le journaliste et écrivain Maurice Desclers (connu aussi sous son nom de plume Paul Bail), mort le 17 février 1915, y est aussi inhumé.

Différents monuments, lieux de mémoire de la Première Guerre, se trouvent à proximité dont le monument au 106e régiment d'infanterie et le mémorial du Génie, dédié à la mémoire des sapeurs victimes de la guerre des mines, situés juste plus haut sur la butte.

Légende sous les images.

Localisation (Image Wikipedia)

Cimetiere militaire francais Les Eparges. (Wikipedia Amelaime)

Entrée de la nécropole (Wikipedia Amelaime)

La nécropole après la guerre. CPA vers 1900.

La nécropole, l'Ossuaire. CPA vers 1900.

La nécropole, juste après la guerre ? CPA vers 1900.

Nécropole du Trottoir en 05/2020 (scramasaxe)

Nécropole du Trottoir en 05/2020 (scramasaxe)

Internet

Wikipedia

Liste des nécropoles nationales en France

Licence Wikipedia

Paysages et sites de memoire de la grande guerre

Le village déjà bien en ruine (CPA)

Louvemont-Côte-du-Poivre (55) Ruines 14-18 01

Adaptée de Wikipedia

Pour plus de détail voir aussi les liens internet

Louvemont-Côte-du-Poivre (55)

Pays France

Région Grand Est

Département Meuse

Arrondissement Verdun

Intercommunalité Communauté d'agglomération du Grand Verdun

Population municipale 0 hab.

Coordonnées 49° 14′ 18″ nord, 5° 23′ 56″ est

Altitude 321 m Min. 214 m Max. 375 m

Superficie 8,25 km2

Type Commune rurale

Louvemont-Côte-du-Poivre est une commune française située dans le département de la Meuse. Elle fait partie des neuf villages français détruits durant la Première Guerre mondiale non reconstruits car classés en zone rouge du département de la Meuse. 183 habitants en 1913.

Localisation

La commune se trouve dans la forêt de Verdun, à quelques kilomètres au nord de la ville éponyme.

Toponymie

Louvemont en 1793, Louvemont en 1801, Louvemont-Côte-du-Poivre en 1922

Histoire

Le village fut affranchi avec Mormont en 1265 par Robert de Milan, évêque de Verdun.

Ferme de Mormont à 2.2 km et la Ferme d'Haudromont (Hodronis mons en 1179).

Durant la Première Guerre mondiale, le début des combats dans la commune ont lieu le 18 septembre 1914, les tranchées sont tenues par le 106e régiment d'infanterie.

Le 21 février 1916, le tonnerre des canons marque le début de la bataille de Verdun. Situé sur le secteur de Verdun, le village perdu par les troupes françaises le 24 février 1916 et repris le 15 décembre 1916 disparaîtra totalement sous l'acharnement des pilonnages des obus français et allemands.

En août 1914, le front se trouve à peu près à 6 ou 7 km du village. La circulation des civils s'en trouve très limitée. Puis en octobre 1914, une poussée de l'armée française l'éloigne un peu plus des dangers de tirs sporadiques de l'artillerie allemande.

Le 21 février 1916, au déclenchement de la grande offensive allemande, Louvemont se trouve violemment bombardé. Ses défenseurs résistent, jusqu'au 25 février soir, au fracas et aux terribles destructions que provoquent les obus puis à la baïonnette face aux assauts des fantassins allemands.

De la fin février à la mi-décembre 1916, les combats les plus acharnés se portent sur la côte du Poivre, s'étirant de Louvemont à Vacherauville.

Enfin, les 15 et 16 décembre 1916, les Allemands abandonnent le secteur après l'offensive victorieuse du général Mangin. Les ruines de Louvemont redeviennent alors françaises jusqu'à la fin du conflit.

Cette commune ne possède aucun habitant. C'est l'un des neuf villages français détruits durant la Première Guerre mondiale qui n'a jamais été reconstruit. Déclaré « village mort pour la France » à la fin des hostilités, il fut décidé de conserver cette commune en mémoire des évènements qui s'y déroulèrent. La commune est aujourd'hui administrée par un conseil de trois personnes désignées par le préfet de la Meuse.

Lieux et monuments

La chapelle commémorative, construite en 1932 à l'emplacement de l'ancienne église Saint-Pierre-ès-Liens.

Des compléments en cours.

Légende sous les images

Localisation (image Wikipedia)

La chapelle commémorative en 2019. (photo scramasaxe)

La mairie et l'église avant la guerre (CPA colorisée vers 1900)

L'église avant la guerre (CPA vers 1900)

Les ruines en 2019 (photo scramasaxe 2019)

La rue de la Bouquette avant la guerre (CPA vers 1900)

Les ruine pendant la guerre (CPA)

La route de Verdun (CPA colorisée)

Les ruines en 2019 (photo scramasaxe)

Le front en 1916 (image Wikipedia Staff writers)

Bibliographie

Maxime Dupont Les villages détruits pendant la bataille de Verdun p106-115 Editeur Ysec 2016

Internet

Louvemont-Côte-du-Poivre Wikipedia

Licence Wikipedia

verdun-meuse fr

francearchives fr

s

Localisation image Wikipedia

Adapté de la Wikipedia et d'autre site, voir les liens

Légende sous images et voir les liens internet.

Blesmes (51)

Blesme

Pays France

Région Grand Est

Département Marne

Arrondissement Vitry-le-François

Intercommunalité Communauté de communes Côtes de Champagne et Val de Saulx

Gentilé Blesmois, Blesmoises

Coordonnées 48° 43′ 33″ nord, 4° 46′ 31″ est

Altitude Min. 111 m Max. 137 m

Blesme est une commune française située dans le département de la Marne en région Grand Est.

Toponymie

Blesme pourrait provenir de Belisama, déesse du panthéon gaulois, pour laquelle avait été élevé un temple romain, sur les ruines duquel l'église Notre-Dame a été ensuite bâtie à partir du XIIe siècle.

Histoire Bataille de L'Ourcq

Église de l'Assomption

L'église entourée de son cimetière.

Culte catholique romain

Début de la construction XIIe siècle

Style dominant roman

Protection Classé MH (1916)

Pays France

Département Marne

Commune Blesme

Coordonnées 48° 43′ 33″ nord, 4° 46′ 31″ est

Historique

L’église, d’architecture romane, date du XIIe siècle et était avant dédiée à l'Assomption de Marie ; elle est classée aux monuments historiques en 1916.

Architecture

L'église est bâtie sur un plan de croix latine avec une abside à cinq pans. Elle a un clocher carré, au premier étage chaque côté a une baie romane et le second étage a sur chaque face deux baies géminées.

Mobilier Une statue de Saint Lumier en bois et une Poutre de gloire arrondie en fer forgé du XVIIIe siècle.

Légende sous images et voir les liens internet.

Eglise de L'Assomption actuellement (image Wikipedia)

Les ruines du village et l'église (CPA ayant circulée en 1915)

Internet

Bataille de l'Ourcq 1914

Cormicy (51)

Pays France

Région Grand Est

Département Marne

Arrondissement Reims

Intercommunalité Communauté urbaine du Grand Reims

Gentilé Cormiciens, Cormiciennes

Coordonnées 49° 22′ 20″ nord, 3° 53′ 47″ est

Altitude Min. 49 m Max. 197 m

Présentation

L'église de Cormicy, date du XIIe siècle, mais la présence d'une église est attestée dès le VIIIe siècle. Saint Rigobert, archevêque de Reims, s'y arrêtait lors de ses trajets entre Gernicourt, où il était en exil, et Reims. C'est au XIIe siècle qu'est aussi construite une tour et sans doute les premiers éléments de remparts pour sécuriser la ville qui abrite un grenier à sel, denrée rare et soumise à l'impôt. Cette tour dont il ne reste plus que les fondations à la veille de la Première Guerre mondiale, était bien située sur le plan « terrier » réalisé par l'arpenteur Pierre Villain en 1780. L'église dédiée à Saint Cyr et à Sainte Julitte est agrandie et embellie au XVe siècle en style gothique. Elle sera partiellement reconstruite après la Première Guerre mondiale.

Elle est classée au titre des monuments historiques par décret du 30 novembre 1921.

L'église actuellement (image Wikipedia)

L'église (CPA ayant circulée en 1916)

Internet

Maurupt-le-Montois (51)

Pays France

Région Grand Est

Département Marne

Arrondissement Vitry-le-François

Intercommunalité Communauté d'agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise

Gentilé Mauruptois

Coordonnées 48° 45′ 00″ nord, 4° 50′ 58″ est

Altitude Min. 122 m Max. 173 m

Maurupt-le-Montois est une commune française, située dans le département de la Marne en région Grand Est. Les habitants de Maurupt-le-Montois s'appellent les Mauruptois et les Mauruptoises.

Histoire

Maurupt-le-Montois comptait quelques tuileries ces deux derniers siècles, tout comme sa commune voisine de Pargny-sur-Saulx. La commune a été rasée à 90 % lors de la Première Guerre mondiale.

L'église de l'Assomption date des XIIe et XVIe siècles. Elle est classée monument historique en 1875 (classement par liste).

L'église actuellement (image Wikipedia)

Ruines du village et l'église (CPA vers 1900)

Internet

Le mesnil-Les-Hurlus (51)

Le Mesnil-lès-Hurlus est une ancienne commune française du département de la Marne.

Histoire

Le village du Mesnil-lès-Hurlus comptait 97 habitants en 1911. Pendant la Première Guerre mondiale, le village fut anéanti. Au cours de l’hiver 1915, s’est déroulée la première bataille de Champagne à proximité du village de Perthes-lès-Hurlus. Les combats, qui opposaient les troupes allemandes aux troupes françaises, russes et américaines, ne cesseront que le 9 octobre 1918 lorsque la 2e division d'infanterie américaine libère le territoire. Le village du Mesnil ne s'est jamais relevé, victime de cette guerre. Le village de Minaucourt par contre, a été entièrement reconstruit après la guerre.

Lors de la création du camp militaire de Suippes en 1950, la commune fut officiellement supprimée, et son territoire rattaché à la commune voisine de Minaucourt, qui prit alors le nom de Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus pour perpétuer la mémoire du village disparu.

Les fondations de L'église, vestige ressorti de la terre par le 40e RA en 1984. Ce bel édifice datait du 13e siècle, le sanctuaire et le bras gauche du transept étaient voûtés. La nef avait trois travées avec de grosses colonnes basses de la Renaissance ornées de délicieux chapiteaux.

Les Fondations de L'église CP vers 1950

Le village et l'église en ruines (CPA vers 1900)

Internet

Prunay (51)

Pays France

Région Grand Est

Département Marne

Arrondissement Reims

Intercommunalité Communauté urbaine du Grand Reims

Gentilé Prunaysiens, Prunaysiennes

Coordonnées 49° 11′ 51″ nord, 4° 11′ 05″ est

Altitude Min. 86 m Max. 160 m

Prunay est une commune française, située dans le département de la Marne en région Grand Est.

Histoire

Prunay fut un ancien lieu d'habitats gaulois et celtes attesté par les fouilles menées sur le territoire.

La commune et l'église furent liées au couvent de Verzy et à Saint Basle.

À la suite des destructions de la Première Guerre mondiale, la reconstruction ayant été aidée par les communes d'Avignon, de Port-Marly, Groslay et Saint-Gratien, la ville dédia des rues à ces bienfaitrices.

L'église actuellement (Communes.com photo Mireille Grumberg)

Rue et église (CPA ayant circulée en 1916)

Internet

S

Localisation image Wikipedia

Adapté de la Wikipedia et d'autre site, voir les liens

Légende sous images et voir les liens internet.

Aspach-le-Haut (68)

Aspach-le-Haut Oberaspach

Pays France

Région Grand Est

Département Haut-Rhin

Arrondissement Thann-Guebwiller

Intercommunalité C.C. de Thann-Cernay

Gentilé Aspachois du Haut, Aspachoises du Haut

Coordonnées 47° 46′ 34″ nord, 7° 07′ 59″ est

Altitude Min. 301 m Max. 402 m

Aspach-le-Haut [aspax lə o] est une ancienne commune française située dans le département du Haut-Rhin, en région Grand Est. Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace et est devenue, le 1er janvier 2016, une commune déléguée de la commune nouvelle d'Aspach-Michelbach.

Histoire

Aspach-le-Haut apparaît pour la première fois dans un relevé des biens de l'abbaye d'Eschau sous le nom d'Aspach Superior. Les biens échoient ensuite à l'abbaye de Murbach, puis au chapitre de Saint-Amarin. Les franciscains de Thann possèdent également des terrains dans le village. Possession des comtes de Ferrette, le bourg passe par alliance aux Habsbourg d'Autriche.

Aspach-le-Haut forme alors avec les villages voisins d'Aspach-le-Bas et d'Erbenheim disparu au XVe siècle, une des mairies de la seigneurie de Thann. Le Moyen Âge apporte son lot dedésolation : le village subit des assauts en 1376 avec la venue des routiers anglais, puis en 1445 par les Armagnacs et en 1468 par les Suisses.

La conséquence de toutes ces incursions est l'appauvrissement de ses habitants et la ruine du village. Au cours de la guerre de Trente Ans, le bourg est à nouveau ravagé par le passage des différentes armées qui s'affrontent dans la vallée de Thann.

Au cours de la Première Guerre mondiale, les troupes françaises réussissent à se maintenir dans le village dont la ligne de front sépare la frontière. Il est séparé de l'autre village Aspach-le-Bas tenu par les Allemands où il existe un chemin de fer. La population est évacuée et le village qui subit un déluge d'obus est réduit en ruines.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des combats sévères se déroulent dans les alentours et amènent de nouvelles destructions. Le village sera cependant libéré le 15 janvier 1945.

La commune a été décorée, le 2 novembre 1921, de la croix de guerre 1914-1918.

Église Saint-Barthélémy

C'est par un document rédigé en 1192 par le pape Célestin III que l'on apprend le transfert de l'église paroissiale Saint-Barthélémy et de sa cour domaniale au chapitre de Saint-Amarin.

Le village comprend également jusqu'à la Révolution le village aujourd'hui disparu d'Erbenheim dont il n'existe plus de traces et qui faisait partie du chapitre rural du Sundgau placé sous l'autorité de l'évêque de Bâle.

Après la guerre de Trente Ans, l'église est restaurée. Les travaux vont durer de 1765 à 1776, période au cours de laquelle une nef plus grande est ajoutée. Le clocher est surélevé à partir de 1865.

Malheureusement tous ces efforts seront vains, l'église étant complètement détruite durant la Première Guerre mondiale, puis rebâtie. Durant les combats pour la libération du village en hiver 1944-1945, l'église perd son clocher.

L'orgue de l'église Saint-Barthélemy a été réalisé par Christian Guerrier en 1980.

L'église actuellement (image Wikipedia)

Ruines du village (CPA ayant circulée en 1918)

Internet

Cernay (68)

Pays France

Région Grand Est

Circonscription départementale Haut-Rhin

Arrondissement Thann-Guebwiller

Intercommunalité Communauté de communes de Thann-Cernay

Gentilé Cernéens

Coordonnées 47° 48′ 26″ nord, 7° 10′ 36″ est

Altitude Min. 277 m Max. 358 m

Cernay Écouter /sɛʁ.nɛ/, en allemand Sennheim, en alsacien Sanna, est une commune française située dans l'aire d'attraction de Mulhouse et faisant partie de la Collectivité européenne d'Alsace (circonscription administrative du Haut-Rhin), en région Grand Est. Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

Histoire

C'est probablement aux environs de Cernay, en septembre 58 av. J.-C., que Jules César, aidé de quelques troupes gauloises éduennes et séquanes, battit Arioviste chef des Germains Suèves, qui menaçait d'envahir la Gaule du Nord-Est. En l'absence de preuves archéologiques et compte tenu de l'imprécision des écrits de Jules César, un grand nombre d'historiens comme C. Oberreiner et J.J. Hatt s'accordent à situer le lieu de la bataille dans un quadrilatère situé entre Cernay, Reiningue, Mulhouse et Wittelsheim, peut-être dans cette grande plaine alluviale qu'est l'Ochsenfeld.

Cette bataille opposa environ 40 000 Romains/Éduens à 60 000 Germains et se solda par la débâcle des troupes d'Arioviste, dont les rares survivants réussirent à franchir

le Rhin. {Le proconsul César disposait de six légions}.

Dénommé Sennenheim en 1144, la cité fut fortifiée dès 1268. Faisant partie du comté de Ferrette, elle passa aux Habsbourg en 1324. Elle devint française, comme une grande partie de l'Alsace, par les traités de Westphalie du 24 octobre 1648. La ville possédait alors les villages de Steinbach et de Birlingen.

La ville a été en grande partie détruite en 1914 et 1915, durant la bataille de Mulhouse (1914) et à nouveau très endommagée début 1945 par les combats de la « poche de Colmar ».

La commune a été décorée le 2 novembre 1921 de la croix de guerre 1914-1918.

La commune a été décorée, le 27 mai 1952, de la croix de guerre 1939-1945 avec étoile d'argent.

L'église Saint-Étienne : de style néo-gothique, sa construction date de 1925 en remplacement de l'ancienne église détruite pendant la Première Guerre mondiale. Son plan de construction est celui d'une église classique en forme de croix latine (avec un transept). Elle comprend une nef principale, deux bas-côtés, un chœur flanqué d'une sacristie. Le clocher, dont la flèche élancée est recouverte d'une toiture de cuivre, se trouve en position latérale à côté du chœur. Les murs de la nef sont décorés de 10 tableaux qui sont l'œuvre du artiste-peintre alsacien René Kuder (1882-1962). À la voûte de la croisée du transept se trouve accroché un Christ en croix de 5 m de haut appelé « le Grand Bon Dieu » ; elle contient également une statue de la Vierge à l'Enfant provenant de la chapelle du village disparu de Birlingen. L'orgue a été construit par le facteur Joseph Rinckenbach, tandis que son buffet est l'œuvre des ateliers Klem de Colmar.

L'église actuellement (image Wikipedia)

Ruines de l'église (CPA vers 1900)

Internet

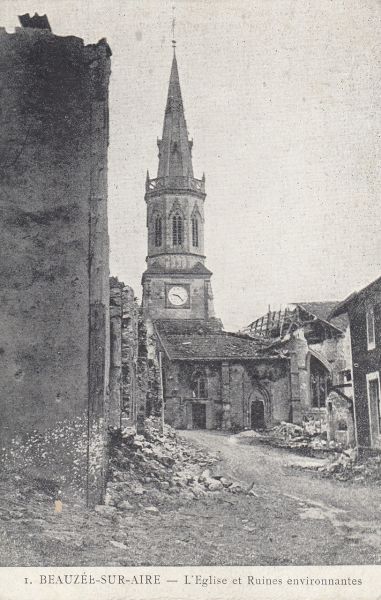

Beauzée-sur-Aire (55) (Beausite)

Pays France

Région Grand Est

Département Meuse

Arrondissement Bar-le-Duc

Intercommunalité Communauté de communes De l'Aire à l'Argonne

Coordonnées 48° 58′ 07″ nord, 5° 11′ 34″ est

Altitude Min. 219 m Max. 336 m

Beausite est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est. Elle rassemble les villages de Beauzée-sur-Aire, Amblaincourt, Deuxnouds-devant-Beauzée et Seraucourt.

Histoire

Durant la Première Guerre mondiale, le 7 septembre 1914, la ligne de front se situe dans la commune. Le 34ème régiment d'infanterie colonial s'illustre sur le champ de combat à Beauzée-sur-Aire.

L'église de l'Assomption-de-la-Vierge de Beauzée-sur-Aire, classée monument historique en 1915.

L'église actuellement (image Wikipedia)

L'église en ruines (CPA ayant circulée en 1915)

internet

Seicheprey (54)

Pays France

Région Grand Est

Département Meurthe-et-Moselle

Arrondissement Toul

Canton de Thiaucourt-Regniéville

Intercommunalité Communauté de communes Mad et Moselle

Coordonnées 48° 52′ 15″ nord, 5° 47′ 30″ est

Altitude Min. 229 m Max. 303 m

Seicheprey est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.

Histoire

Époque contemporaine

Seicheprey a été repris aux forces allemandes au début du mois de septembre 1914, après un combat à la baïonnette, par le 15e Régiment d'Infanterie parti d'Albi le 7 août 1914. Ce régiment faisait partie du 16e Corps d'Armée sous le commandement du général Taverna. Il avait participé, le 20 août 1914, à la bataille de Sarrebourg et, le 25 août 1914, à celle de Rozelieures.

Le général Seville, commandant du régiment, devait être tué au cours de l'engagement. Ce régiment, associé aux forces anglaises, devait subir de lourdes pertes lors de la bataille du saillant d'Ypres au début du mois de novembre 1914.

Le 20 avril 1918, la 26e division d'infanterie américaine y subit son baptême du feu. Après avoir subi un bombardement d'artillerie, les Allemands mènent une offensive. Le combat se conclut par une déroute pour les forces américaines. La division eut 650 blessés et 100 prisonniers, et les Allemands 160 morts. C’est durant cette bataille que Stubby, le chien le plus décoré de la Première Guerre mondiale, dont le maître appartenait 102e régiment d’infanterie américaine, fut blessé à la patte.

Détruit pendant la guerre de 1914-1918, le village a été reconstruit après le conflit avec un plan différent.

Entièrement détruit en 1914-1918, le village de Seicheprey date de la Première reconstruction. Le village est peu dense, aéré et est fondé sur des tracés orthogonaux. L’église occupe une grande esplanade centrale

Eglise paroissiale XXème siècle Architecte Lucien Lafarge

115 habitants une église néo-romane

L’église a été reconstruite dans un style néo-roman par l’architecte Lucien Lafarge.

L’architecture est soignée, avec des détails ornementaux. Le bâtiment peu ouvert et utilisé présente des signes de vieillissement propres aux matériaux de cette époque.

L'église actuellement (image Wikipedia)

L'église en ruines (CPA ayant circulée en 1916 ?)

Internet

CC Mad & Moselle

Vitrimont (54)

Pays France

Région Grand Est

Département Meurthe-et-Moselle

Arrondissement Lunéville

Intercommunalité Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat

Gentilé Vitrimontois

Coordonnées 48° 36′ 05″ nord, 6° 26′ 25″ est

Altitude Min. 217 m Max. 331 m

Vitrimont est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est.

Histoire

Lors de la Première Guerre mondiale, de violents combats eurent lieu dans la commune sur la butte du Léomont du 23 au 29 août 1914.

Principal cantonnement des soldats Français, il fut bombardé à de nombreuses reprises, son clocher servait d'observatoire à l'artillerie Française.

Église Saint-Jean-Baptiste, élevée à la fin du XVe siècle. Fondation de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié en 1489, puis par la suite de la chapelle de Sainte-Barbe. En 1846, érection du clocher.

Toiture refaite après les dommages causés par la Première Guerre mondiale. Elle est inscrite monument historique par arrêté du 26 juin 1997, à l'exclusion du clocher.

L'église actuellement (image Wikipedia)

L'église en ruines (CPA ayant circulée en 1915)

Internet

S

Saint-Remy-la Calonne (55) reconstruit. CPA après 1918.

Saint-Remy-la-Calonne (55) Ruines guerre 1914-1918 01

Adapté entre autre de Wikipedia

Saint-Remy-la-Calonne

Pays France

Région Grand Est

Département Meuse

Arrondissement Verdun

Intercommunalité Communauté de communes du Territoire de Fresnes en Woëvre

Gentilé Saint-Remions Saint-Remionnes

Population municipale 103 hab.

Coordonnées 49° 02′ 51″ nord, 5° 36′ 08″ est

Altitude Min. 273 m Max. 384 m

Superficie 8 km2

Type Commune rurale

Saint-Remy-la-Calonne (nommée également Saint-Rémy-la-Calonne non officiellement) est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est.

Toponymie

Saint-Remy en 946. Saint-Remy-les-Palmeix en 1425. Saint-Remy-Près-les-Eparges en 1921. Saint-Rémy-la-Calonne en 1922.

Histoire

Tombes allemandes dans le bois de Saint-Remy.

Ancienne terre barroise, nombreuses victimes lors de l'épidémie de peste de 1632. Lieu de bataille durant Première Guerre mondiale.

Lieux et monuments

Église Saint-Remi, un premier édifice est construit en 1732, puis l'église est détruite au cours de la Première Guerre mondiale, et reconstruite en 1926.

Monument aux morts communal.

Nécropole nationale 203 Français dont 86 identifiés (Première Guerre mondiale).

Une croix commémorant Alain-Fournier en forêt de Calonne.

Monument en mémoire de la compagnie de 21 soldats sous le commandement du lieutenant Alain-Fournier, tués au combat dans les bois en septembre 1914. Le monument se trouve à l'endroit de la fosse provisoire, retrouvée en mai 1991.

Au Bois de Saint-Remy se trouve un cimetière allemand comportant une dizaine de tombes.

Passage dans les bois de la Tranchée de Calonne.

Jardin littéraire, jardin du souvenir commémorant les soldats écrivains morts au champ d'honneur.

Lavoir de 1920 en pierre, détruit au cours de la Première Guerre mondiale, reconstruit en 1920 à l'identique de l'ancien édifice.

Panneaux sur le site.

Les combats autour de la tranchée de Calonne

Longue de 25km, la tranchée de Calonne est adossée à l'ancienne route forestière ouverte parCharles Alexandre Calonne, ancien ministre de Louis XIV, qui la fait réaliser pour accéder à son château des hauts-de-Meuse.

Au terme du sursaut allié sur la Marne, les combats dans ce secteur se déroulent dans une vaste forêt de hêtre. A partir du 21 septembre 1914, la résistance française s'organise. Le commanndement français envoie la 67e division de réserve interdire à l'ennemi le secteur de la tranchée de Calonne. Les Français ne répondent que par une succession de contre-attaques.

Les Allemands continuent leur progression. Ils occupent Saint-remy, Dommartin les Eparges et Herbeuville. La 133e brigade française repousse l'ennemi sur la route Vaux-les-Palameix - Saint-Remy. Les Allemands ne franchissent pas la tranchée de Calonne.

Le 22 septembre, le 259e régiment d'infanterie (RI), enraye l'avance allemande au sud du bois de Saint-Remy mais, pris par des tirs d'enfilade il doit se replier vers Mouilly. Les Allemands atteignent et dépassent la route forestière de la tranchée de Calonne, puits sont refoulés par le 67e RI.

Le 288e RI reçoit alors l'ordre de progresser du bois de Saint-Remy vers Dommartin. C'est au cours de cette opération que disparait le lieutenant Henri Alban Fournier.

Durant toute la guerre, solidement organisé, le secteur de la tranchée de Calonne reste des plus actif. Attaques et contre-attaques s'y succèdent. Sous le couvert forestier, de nombreux parcs d'artillerie et du génie comme des postes d'ambulances sont créés.

En mars 1915, des pièces de marine y sont installées par les Français et peuvent ainsi battre en profondeur l'arrière des positions ennemies. En décembre 1917, les combats s'intensifient à nouveau, les Français parvenant à repousser les Allemands.

La nécropole nationale de Saint Remy-la-Calonne

Créée en 1927, cette nécropole nationale regroupe 203 corps de soldats morts pour la France lors des combats des Hauts-de-Meuse de 1914-1918. Elle est réaménagée en 1967 puis en 1992 pour accueillir les 21 corps des fantassins du 288e régiment d'infanterie exhumés du bois de Saint-Remy ainsi que les seize corps du 54e RI auparavant inhumé dans le cimetière communal de Saint-Remy-la-Calonne.

Au total ce cimetière rassemble seulement 86 soldats identifiés. Parmi eux, repose Henri Alban Alain Fournier, l'un des 403 écrivains morts en 1914-1918. Né en 1886, il publie, sous le pseudonyme d'Alain-Fournier, plusieurs contes, essais ou poèmes. En 1913, parait Le Grand Meaulnes, son unique roman. Mobilisé en août 1914, Alain-Fournier rejoint le 288e RI ou il est affecté comme lieutenant de réserve. Engagé aux cours des premiers combats qui se déroulent en région de Verdun. Il disparait le 22 septembre 1914, lors d'une reconnaissance conduite dans le secteur de la Tranchée de Calonne. On le pense prisonnier ou blessé. Comme tant d'autres combattants, il est porté disparu et déclaré officiellement mort en 1920.

En 1991, le lieu exact de sa sépulture est découvert dans une clairière du bois de Saint-Remy. Au côté de ses hommes originaires du Sud-ouest, il avait été enterré dans une fosse commune creusée par l'armée allemande, tout près sans doute du lieu du combat. Au terme d'une fouille archéologique et 1992 et d'études minutieuses, tous ces combattants ont été solennellement inhumés dans cette nécropole nationale.

Légende sous les images

Localisation (image Wijkipedia).

Les ruines de l'église. CPA.

L'église reconstruite en 1926. (Photo Wikipedia Aimelaime).

Les ruines du village. CPA.

La nécropole nationale de Saint Remy-la-Calonne (photo scramasaxe 2020)

Fosse de la compagnie d'Alain-Fournier en forêt de Calonne. (photo Wikipedia Havang nl)

Tombes allemandes dans le bois de Saint-Remy. (photo Wikipedia Aimelaime)

La tombe d'ALAIN-FOURNIER. (photo scramasaxe 2020)

La tombe de FOURNIER Henri dit ALAIN-FOURNIER. (photo scramasaxe 2020)

Le jardin littéraire. (photo Wikipedia Havang nl)

Internet

La commune Wikipedia

Alain Fournier Wikipedia

Licence Wikipedia

petit-patrimoine. Le jardin Littéraire

S